颐和园是我国现存规模最大、保存最完整的皇家园林,为中国四大名园(另三座为苏州的拙政园、承德的避暑山庄、苏州的留园)之一,被誉为“皇家园林博物馆”。

颐和园前身为清漪园,是清乾隆十五年(公元1750年),乾隆皇帝为孝敬其母,动用448万两白银改建的。它以昆明湖、万寿山为基址,以杭州西湖为蓝本,是汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型山水园林。

咸丰十年(公元1860年),清漪园被英法联军焚毁。光绪十四年(公元1888年)重建,改称颐和园。光绪二十六年(公元1900年),颐和园又遭“八国联军”劫掠一空。在军阀混战和国民党统治时期,也遭破坏。

新中国成立后,国家非常重视颐和园的保护与维修,经过多年的修缮,颐和园重获新生,越来越美。1961年它就被定为第一批全国重点文物保护单位,1998年11月被列入《世界遗产名录》。

这座大型皇家园林,占地约二百九十公顷,主要分万寿山和昆明湖两部分组成,其中,水面占全园面积的四分之三(大约220公顷)。园内建筑以佛香阁为中心,园中有亭、台、楼、阁、廊、榭等不同形式的建筑3000多间。其中,佛香阁、长廊、石舫、苏州街、十七孔桥、谐趣园、大戏台为代表性建筑。园内有古树名木1600余株,奇花异草众多。

由于,面积广大,颐和园一日游,只能是走马观花。先看看颐和园景点分布图,来个初步印象,节省游览时间。

可以通过七座园门进出颐和园,各有侧重。

清漪园时,正门是坐南朝北的北宫门,那时的东宫门叫大宫门。慈禧修颐和园时,将东宫门改为正门。

从东宫门进入颐和园,可以快速到达宫殿区和昆明湖。

公共交通:地铁4号线西苑站C2(西南口)口出,步行约1000米。另外,有多达40几趟公交车都经过此门。

新建宫门也在颐和园东侧,介于正门东宫门和南如意门之间。进门就是铜牛,离十七孔桥很近,冬至前后要拍“金光穿洞”走这个门最近。

缺点:此门没有残疾人通道,进门有高高的台阶,据说,可以找工作人员帮忙。

公共交通:有74(上行)、374(下行)、437(上行)路公交车。

北宫门是颐和园北门,进门就是苏州街。通过长桥可到达万寿山后山景区,四大部洲是亮点。向东可到达谐趣园。从谐趣园向南,过紫气东来城关到达德和园(大戏楼)及万寿山前山宫殿区。

公共交通:北京地铁4号线设有北宫门站。A(西北口)口出,步行150米到颐和园的北宫门。

公交路线有601,608,683三条起始线路。“颐和园北宫门”站有330,331,346,384,563,696,697,718,特5,特10等多路公交。

西门在颐和园西南,离昆明湖的西堤较近,多是周围居住人们的进园通道。

西堤,是颐和园昆明湖中一道自西北逶迤向东南的长堤,仿杭州西湖苏堤而建。和苏堤一样西堤上也建了六座桥,连苏堤沿岸种的柳树也复制到了昆明湖西堤上,时至今日,还有十九棵当年的柳树,一年四季,景色妖娆。

公共交通:公交车469、539有颐和园西门站。还有巴沟到香山的有轨电车西郊线设有颐和园西门站。

南如意门在颐和园东南角,进门后是绣漪桥(罗锅桥)。从北京展览馆后湖的皇家御河码头,乘船走水路到颐和园,就是在南如意码头上岸。水路到颐和园是慈禧老佛爷最喜欢的方式。

北如意门在颐和园西北角,正对青龙桥村,北宫门往西几百米,自驾方便,门口有停车场。

东旁门就是文昌院门,在东宫门(正门)南侧不远,此门对游客是“只出不进”,这是工作人员走的门,门口有保安,无售票处。

进门后是文昌院、文昌阁、知春亭。文昌院是另外收票的四景点之一(其它三个是苏州街、佛香阁、德和园)。

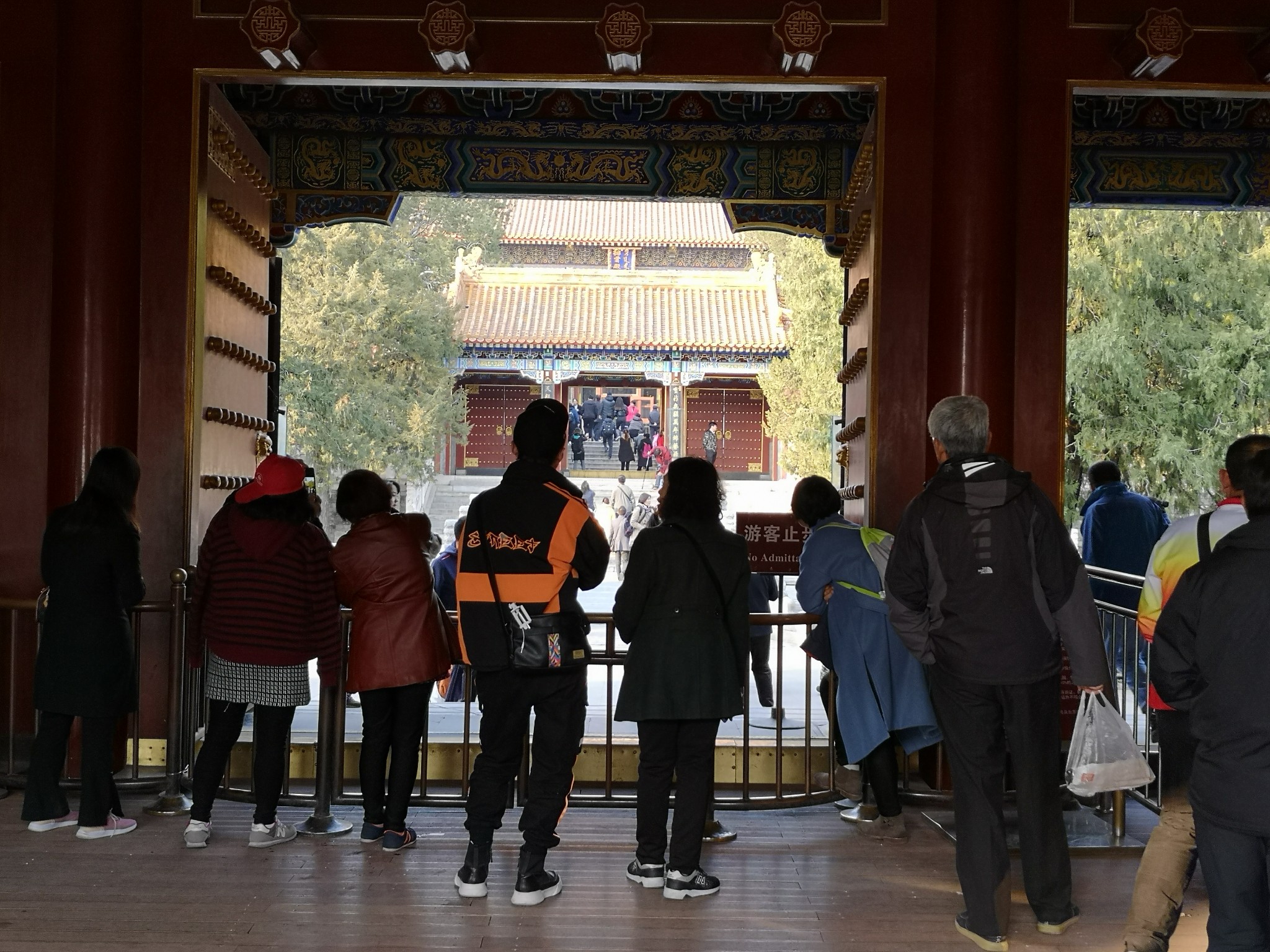

第一次到颐和园的人,一般都从东宫门进入,可以快速到达颐和园宫殿区及昆明湖。

东宫门区在颐和园最东边。这一带原是清朝皇帝从事政治活动和生活起居的地方,包括朝见大臣的仁寿殿和南北朝房、寝宫、大戏台、庭院等。

首先,要说说颐和园东宫门外的“涵虚牌坊”。此牌坊始建于清乾隆十五至十六年(公元1750~1751年)因牌坊上刻“涵虚”二字而名。涵虚牌坊为三间四柱七楼,金碧辉煌,东面题“涵虚”,背后是“罨秀”。

这是清漪园建筑群中的一个重要组成部分。清时,“涵虚”牌坊是颐和园的大门,由禁军把守,来往官员在此要出示腰牌,证明身份。

牌坊西面匾额是“罨秀”二字。据说,牌坊两面的石刻匾额是乾隆皇帝创意,由任太子少师的刑部尚书汪由敦所书,所以,匾额上无章也无款。

东宫门现在是颐和园的正门,它坐西朝东,富丽堂皇。正中设三个门洞,六扇大门。中间的门洞叫御路门,是慈禧太后和皇帝、皇后进出专用的;两旁门洞供王公大臣出入。

东宫门上的匾额是光绪皇帝御笔。

门前两侧,有铜狮蹲踞在汉白玉石须弥座上,南雄北雌。

门前御道丹陛上的云龙石雕刻着二龙戏珠,为乾隆年间所刻,是从圆明园废墟(安佑宫)上移来的,它是皇帝尊严的象征。

进东宫门,不远,就是仁寿门。墙上的砖雕极其精美。

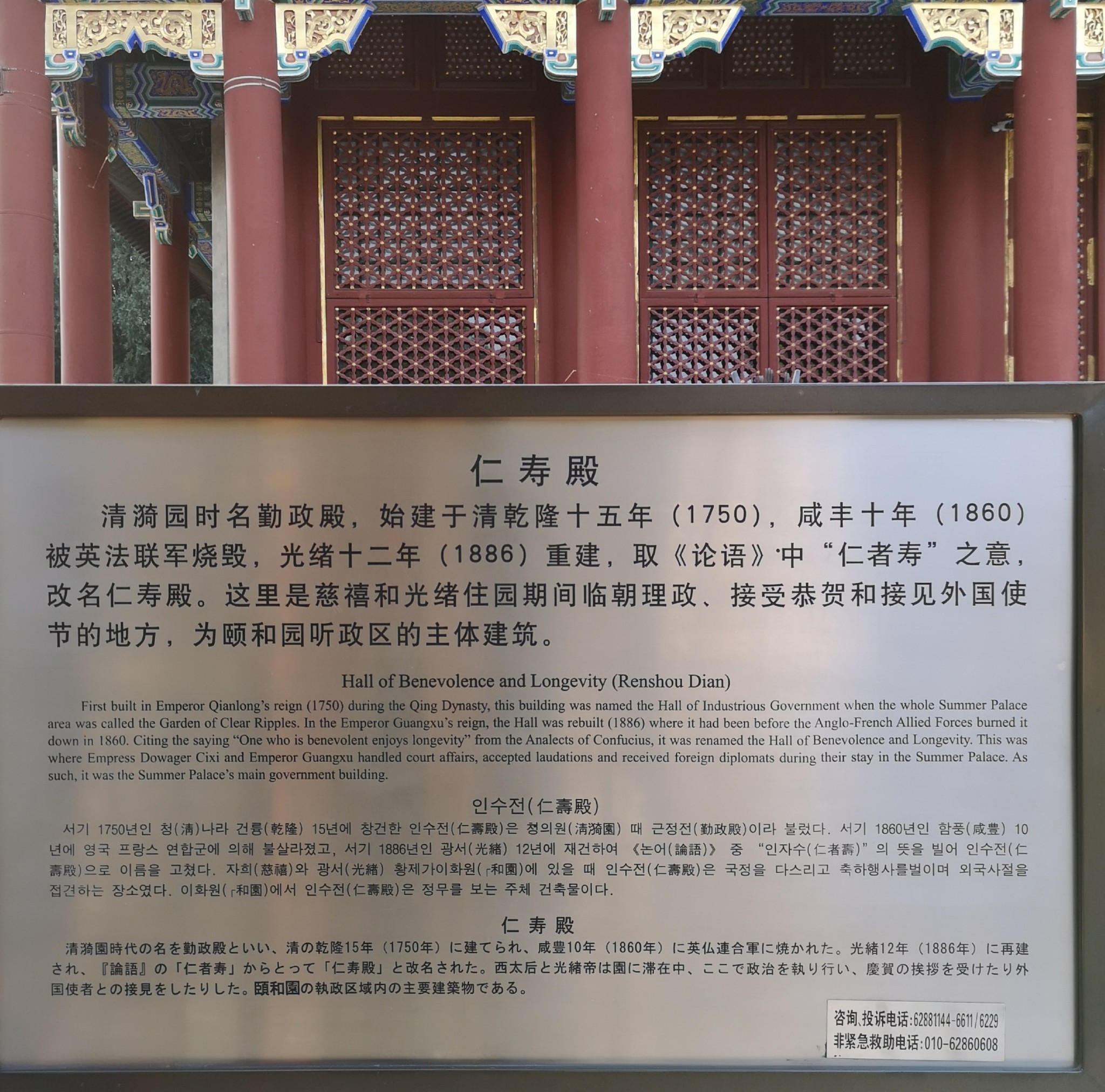

仁寿殿是慈禧太后和光绪皇帝坐朝听政、会见外宾的大殿。清漪园时,名勤政殿,始建于清乾隆十五年(公元1750年),1860年被英法联军烧毁,光绪十二年(公元1886年)重建,取《论语》中“仁者寿”之意,改名仁寿殿。

殿外陈设有铜制鎏金的龙、凤、麒麟、铜鼎、大缸等,雕制得极为精美,与故宫中的一模一样。

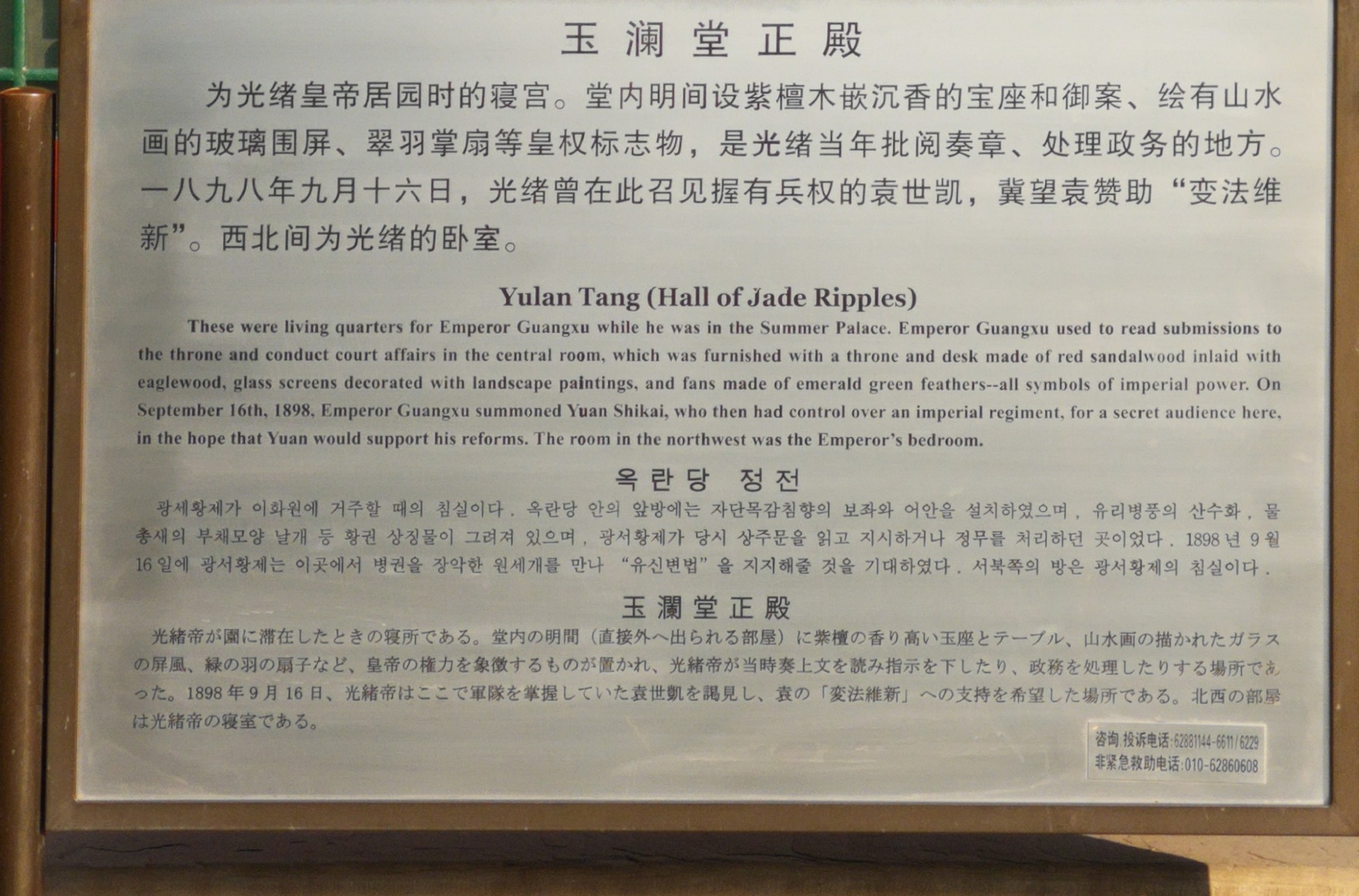

玉澜堂是一座三合院式的建筑,始建于乾隆十五年,是乾隆帝的书堂,1860年被烧,1892年重建。是光绪帝在颐和园的寝宫。

玉澜门外,左右各立有一块大石,人称“母子石”。据民间传说,这两块石头是慈禧为了发泄对光绪搞维新变法的仇视,下令将香山的两块母子石移到这里的,示意顽石尚有母子之情,责骂光绪忘恩负义而不及顽石。

玉澜门内左、右各有一段门廊,廊上的古画媲美谐趣园的。

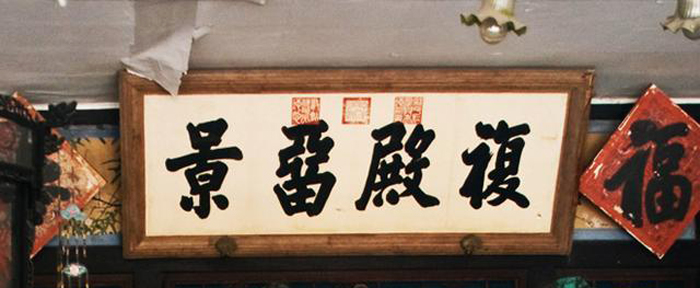

“戊戌变法”失败后,玉澜堂就成了光绪的囚室。在玉澜堂明间正中的宝座上方,悬有一块“复殿留景”匾额。据说“复殿留景”为慈禧真迹,因为,上方有三方印玺,中为“慈禧皇太后御笔之宝”,两边分别为“数点梅花天地心”与“和平仁厚与天地同意”两方慈禧最喜欢的印玺。景字上面的日少一横,下面的京多一横,据传,是慈禧太后告诉光绪帝其“永无出头之日”。

玉澜堂院里正殿和配殿门上的匾额均是慈禧老佛爷题的。

玉澜堂的楹联值得仔细观看,不但有慈禧、光绪的墨宝,居然还有康熙的手迹。

玉澜堂正殿柱前楹联:渚香细裛莲需雨,晓色轻团竹岭烟。此联和霞芬室的柱前楹联皆是康熙手迹。

玉澜堂东配殿霞芬室,柱前楹联:障殿帘垂花外雨,扫廊帚借竹梢风。

西配殿藕香榭,柱前楹联:玉瑟瑶琴倚天半,金钟大镛和云门。慈禧老佛爷的墨宝。

细读楹联,活色添香。

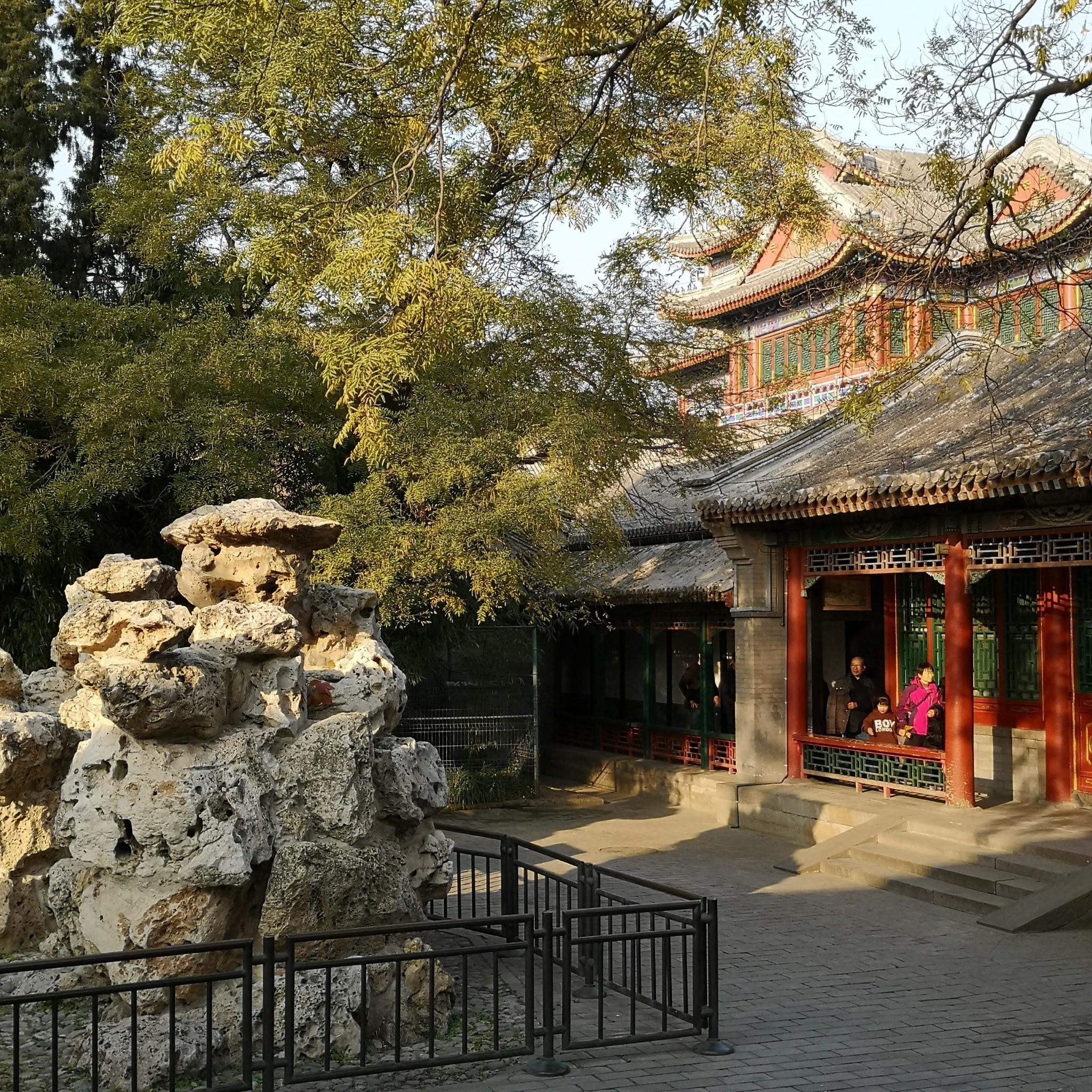

玉澜堂后面的庭院正中,是用北太湖石叠起的两座假山,东墙外能看到德和园的大戏楼。

宜芸门位于玉澜堂北侧,是宜芸馆建筑群的入口,为垂花门形式。

门口的门墩儿有威武之相。

宜芸馆始建于乾隆年间,光绪时重修。宜芸馆在清漪园时为乾隆帝的书库,颐和园时,为光绪皇后隆裕的寝宫。它与玉澜堂建筑群相连,按布局可视为玉澜堂的后院儿。

宜芸馆正殿和东、西厢匾额均是慈禧老佛爷题的,柱前楹联是光绪帝所题。“绕砌苦痕初染碧,隔篱花气静闻香”;“绿竹成荫环曲径,朱阑倒影入清池”;“千条嫩柳垂青琐,百转流莺入建章”。绘声绘色哦。

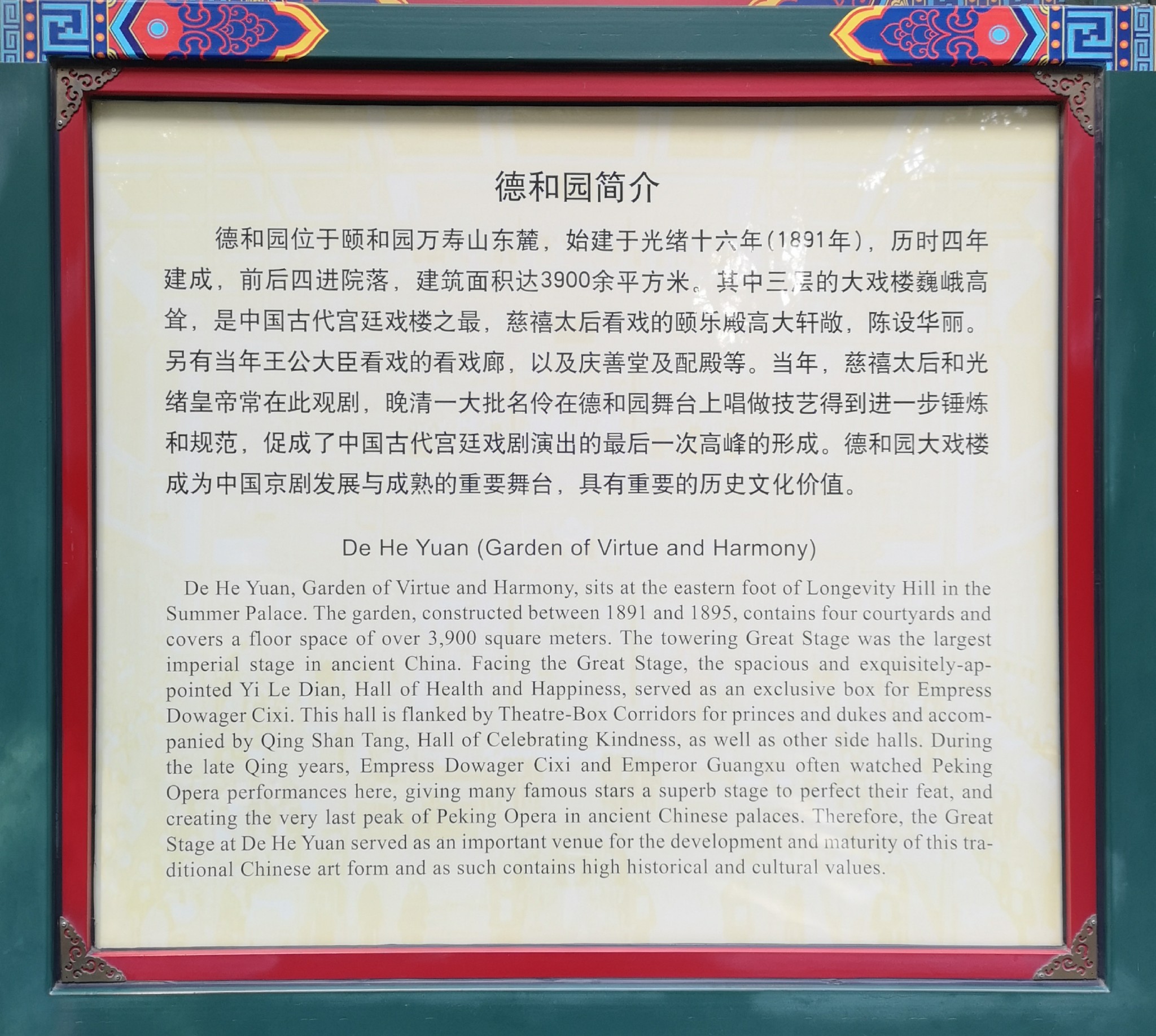

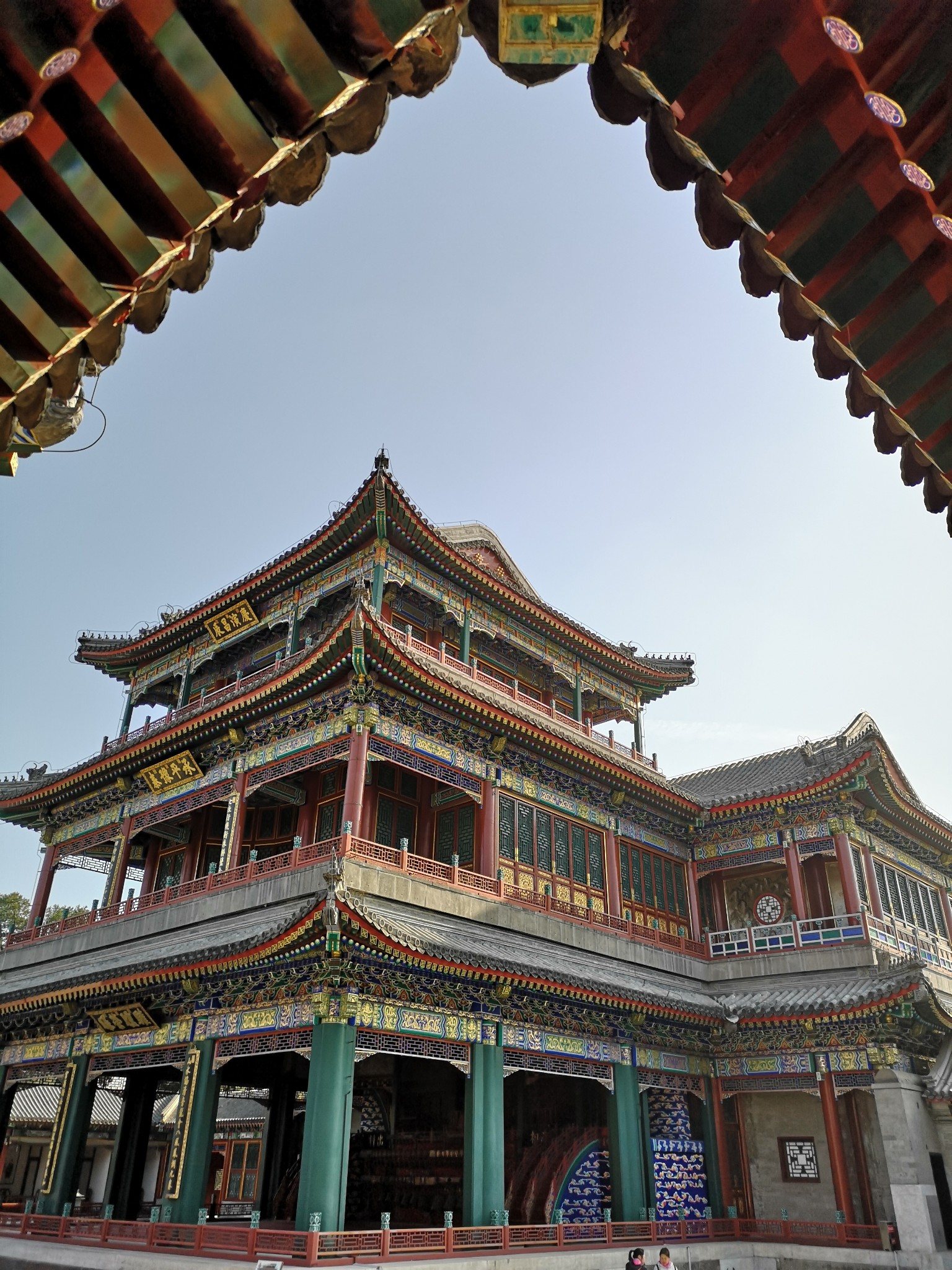

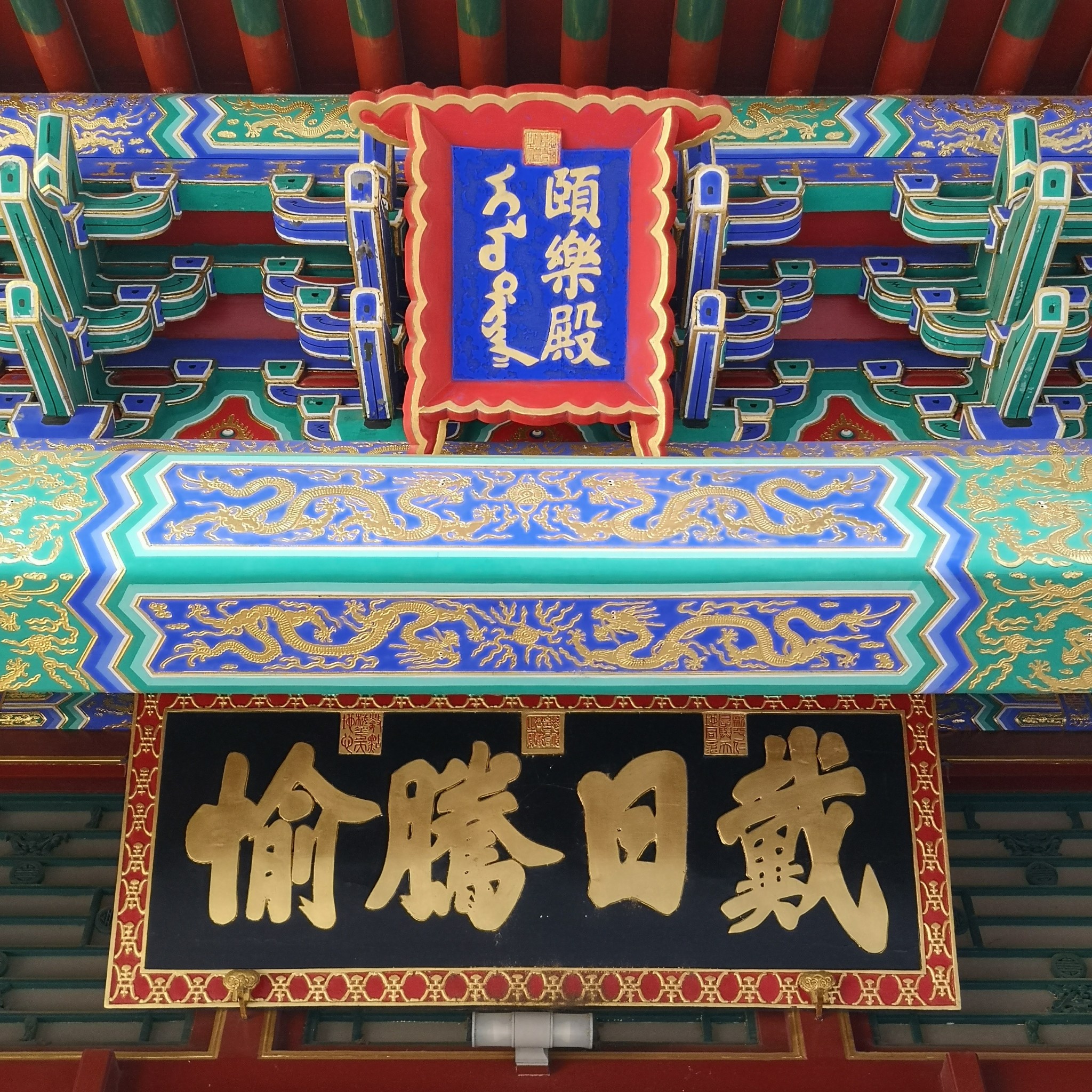

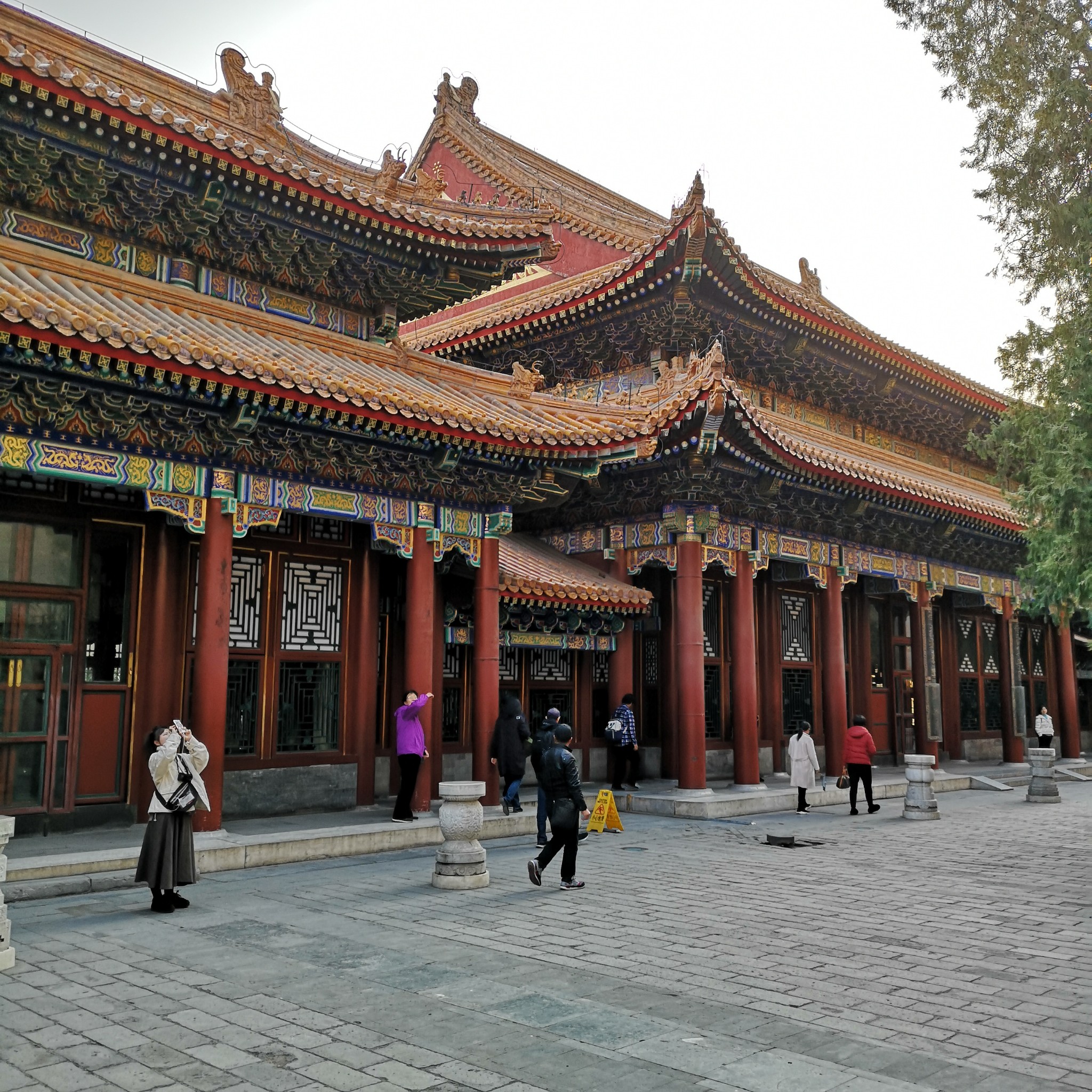

德和园原为清乾隆时期怡春堂旧址,是一个四进院落,坐落在宜芸馆东边,以大戏楼为主体,包括园门、大戏楼、看戏廊、颐乐殿、后罩殿、配殿、后垂花门等。

德和园大戏楼是为庆慈禧六十大寿修建,专供慈禧看戏。从1891年到1895年建成,耗费白银71万两。

中国现存的清代三大戏楼驰名中外,分别是颐和园内德和园大戏楼、故宫博物院畅音阁大戏楼和河北承德避暑山庄内的清音阁大戏楼。德和园大戏楼是中国目前建筑规模最大、保存最完整的古戏楼。具有重要的艺术价值和历史价值。

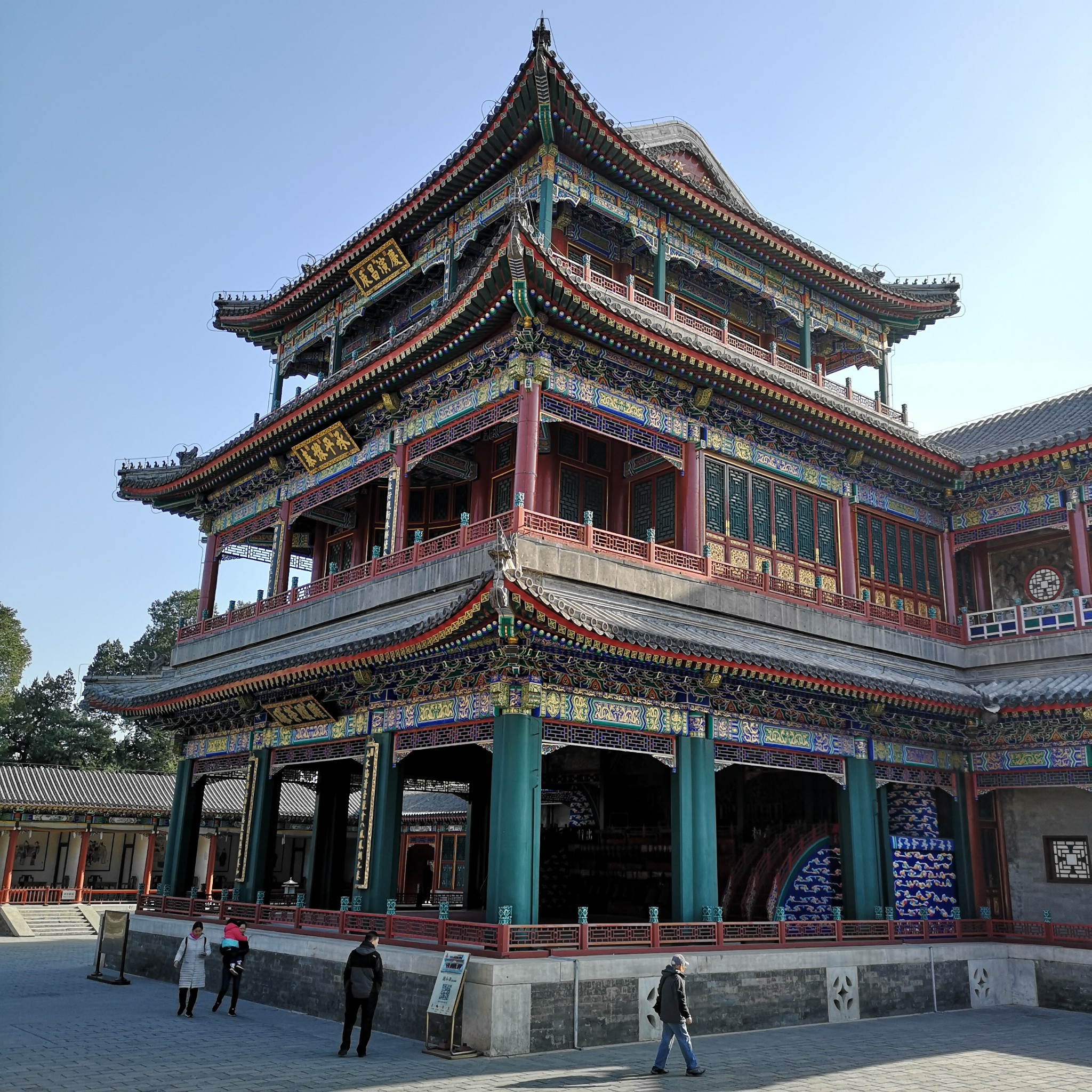

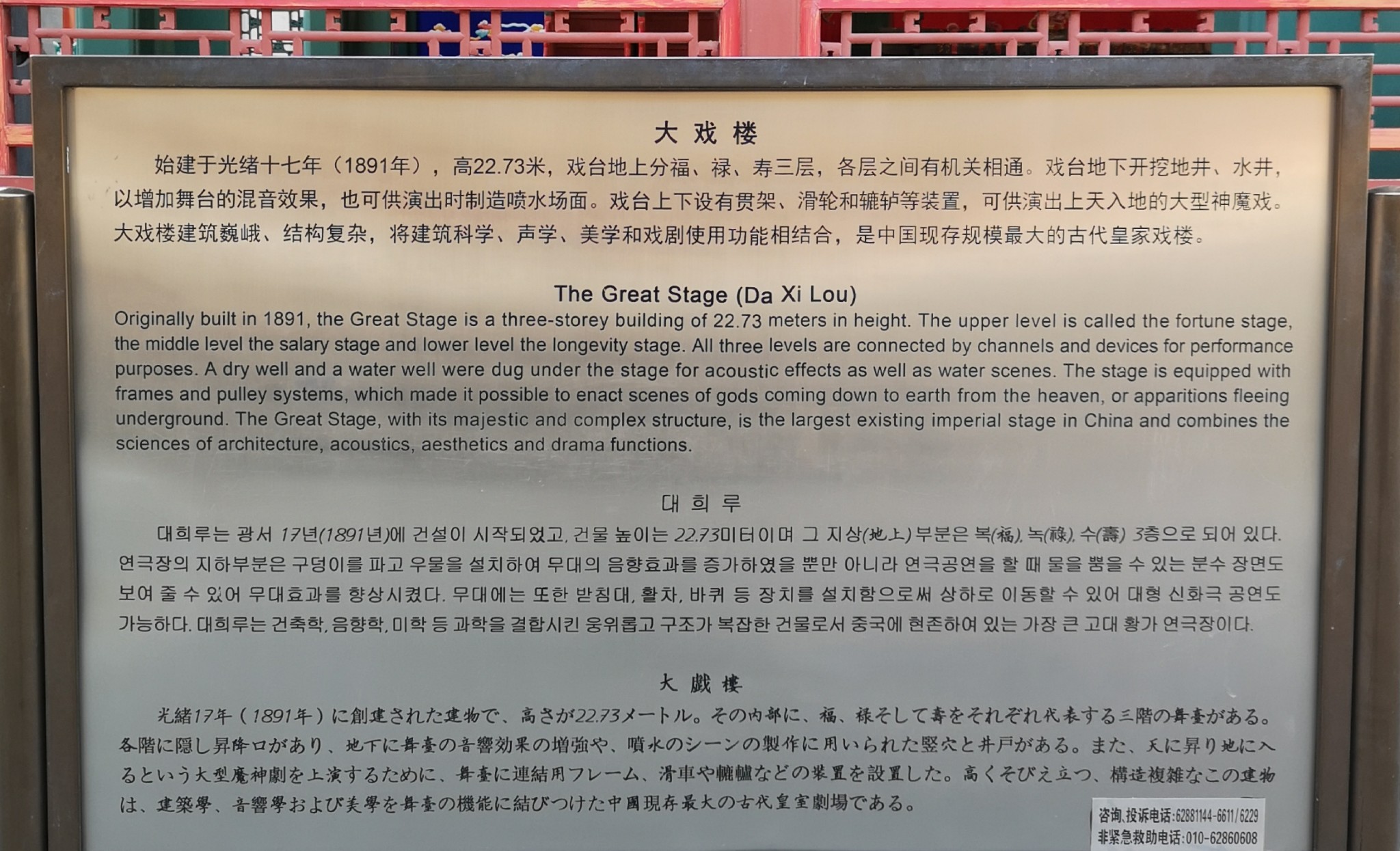

德和园大戏楼,翘角重檐,气势恢弘,庄严雄峻,令人赞叹。戏楼高21米多,在颐和园中,高度仅次于最高的佛香阁。

戏楼底层舞台总宽17米、深16米。戏台共有三层台面,名为福、禄、寿 。每一层台面都设上、下场门,可供近百人同场演出。

大戏楼首层上部有七个天井,地面有六个地井,天井、地井都通向后台,演员可从中出入。雪花可从天井飘下,水景可从地井喷出。台面地板下还安置了水缸,起聚音和共鸣作用。戏台还设有翻板和高压水机等机关,可利用天井、地井、贯架、辘轳、滑车等机关,制造出神仙下凡、鬼怪遁地和喷水等场景,十分惊险壮观。

现在大戏楼只开放了一层,二、三两层不能参观。幸好有档电视节目《上新了 • 故宫》,有一集介绍紫禁城里的畅音阁大戏楼,能清楚的了解相关的情况。

大戏楼的匾额和楹联颇有气派,值得好好读读。都是慈禧老佛爷御笔。

大戏楼一层的大舞台

大戏楼一层的天花板,有天井,打开后,演员能方便的升、降。

大戏楼的南面是扮戏楼。扮戏楼始建于光绪十七年(公元1891年),与大戏楼后部毗连,高约16米,两层楼,平面呈凸字形。

扮戏楼是当年存放服装道具的场所,演员在此候场,换“行头”。扮戏楼内部宽敞,有楼梯可上到楼上出场。可想,当年宫廷演剧规模多么盛大。

现在,扮戏楼已辟为文物展示厅。

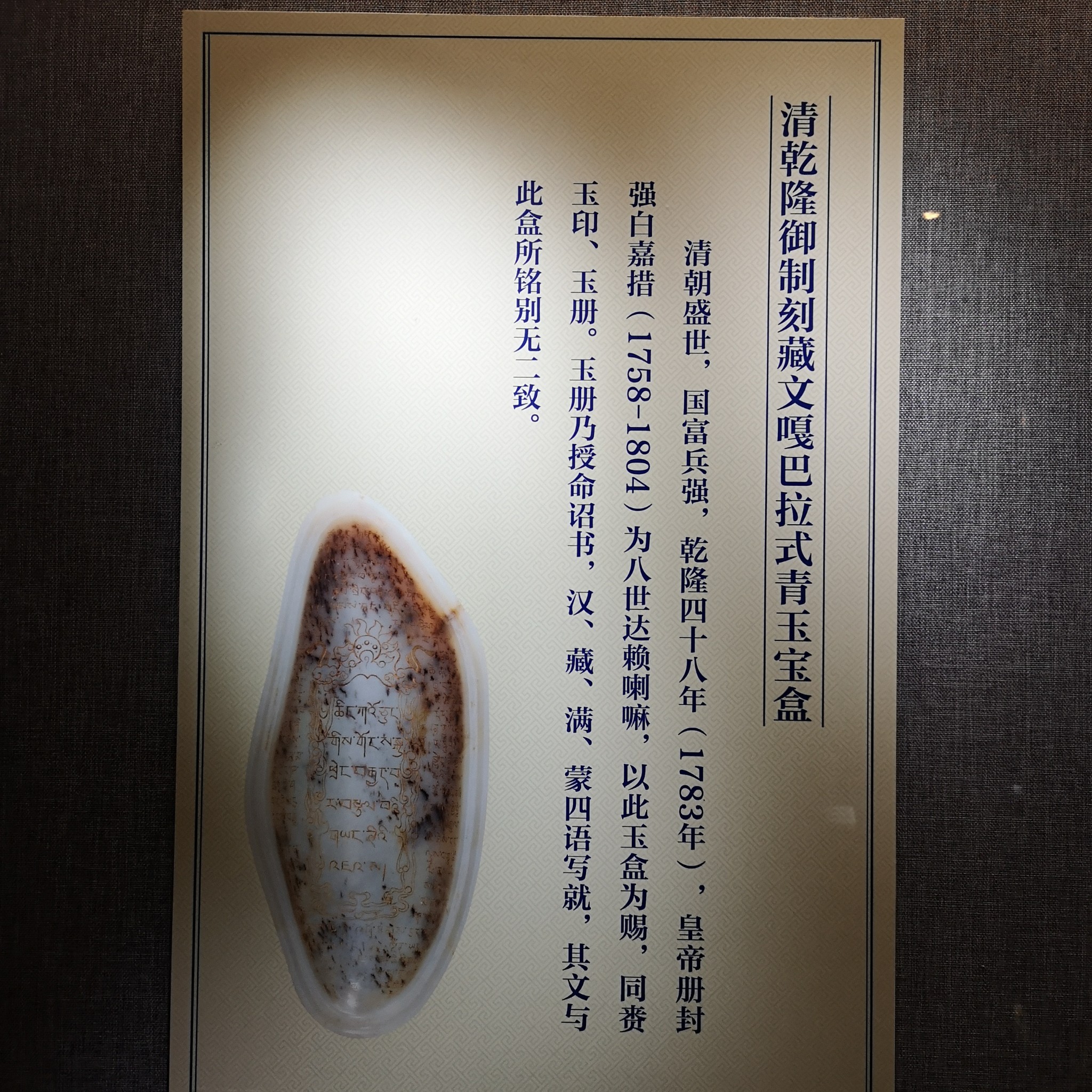

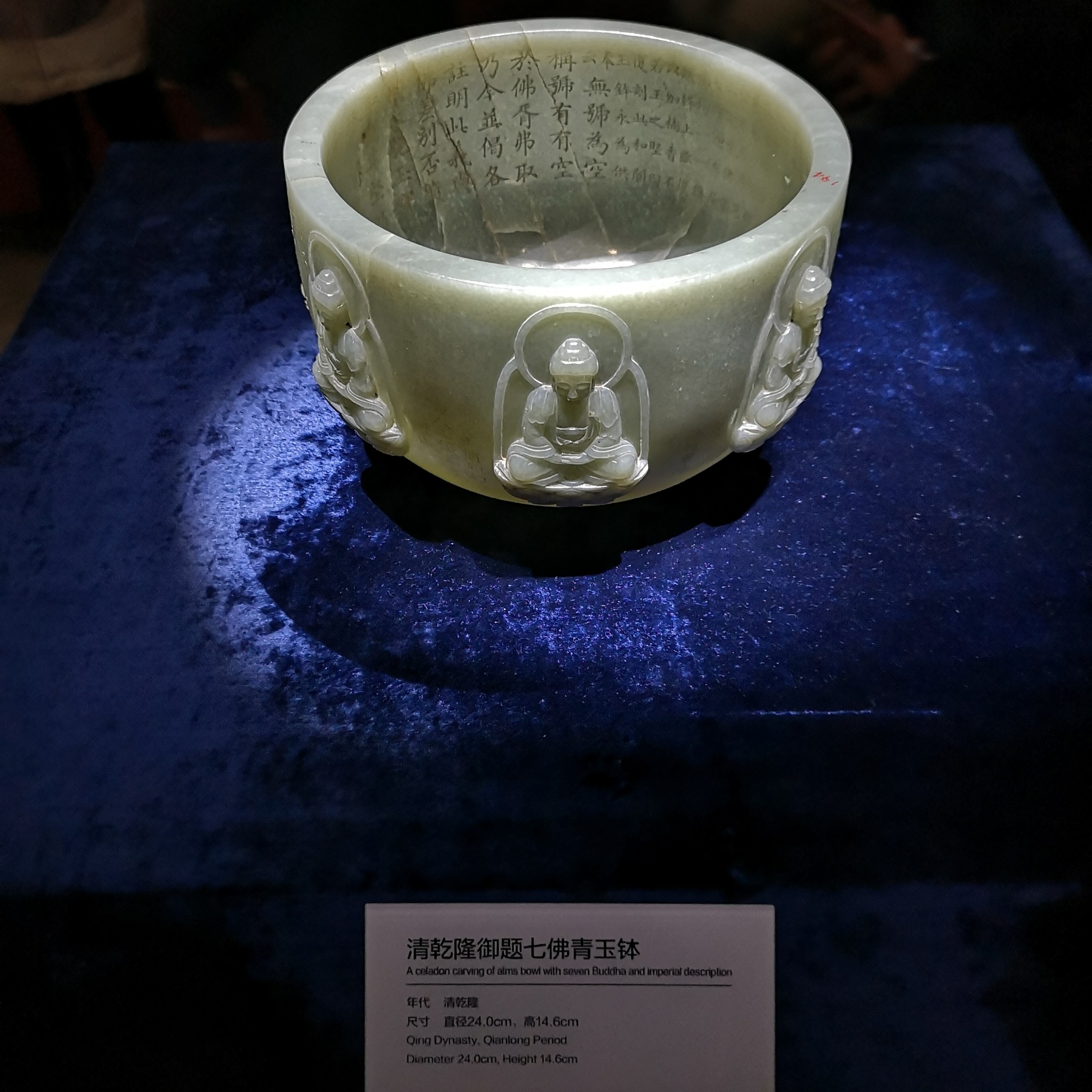

为纪念颐和园申遗成功20周年,现正在举办“清宫旧藏玉器特展”,展出近100件清宫旧藏玉器,从多个角度探索玉在宫廷装饰中的重要地位,呈现清代皇室的玉文化。展品将包括:青玉刻藏文嘎巴拉式宝盒、清乾隆雕云龙青玉瓮、清乾隆刻御制诗碧玉插屏、碧玉山水人物图圆插屏等。其中,不乏精品。

慈禧酷爱京剧,据清宫史料记载,从光绪21年大戏楼建成到光绪34年这13年间,德和园大戏楼共上演过200余出不同剧目。慈禧在这里看戏达260多场次,当时的著名演员谭鑫培、杨小楼、王瑶卿等,都曾在此为慈禧演戏。

为方便慈禧看戏,在大戏楼对面建颐乐殿,老佛爷由后妃、公主、福晋等陪同看戏。

颐乐殿匾额和楹联均为慈禧老佛爷墨宝。

颐乐殿里为慈禧老佛爷设有宝座、休息室和午休的寝室等,装饰陈设颇为讲究、奢华。

正中的金漆珐琅百鸟朝凤宝座,是慈禧受贺时用的。

看戏廊在大戏楼的东西两侧,是王公、大臣们看戏的地方。那时,光绪也只能坐在看戏廊上陪看。被赏看戏的王公、大臣按爵位高低就座。现在依据历史复原,看戏廊开辟为京剧文化展示廊。

德和园后院以庆善堂为主。庆善堂是慈禧太后看戏时临时休息的殿堂。

乐寿堂是一座大型四合院,是慈禧在颐和园的寝宫。乐寿堂原建于乾隆十五年(公元1750年),咸丰十年(公元1860年)被英法联军烧毁,光绪十三年(公元1887年)重建。

乐寿堂匾额为光绪帝手书。

堂外台阶下,对称排列铜铸梅花鹿、仙鹤和大瓶,取谐音“六合太平”之意。

庭院中栽植玉兰、西府海棠、牡丹等名贵花木,取“玉堂富贵”之意。给我印象最深的是乐寿堂后院的紫玉兰,据说,是乾隆时栽种的。小时候,经常到此看花,紫玉兰比白玉兰花期晚差不多一星期。

从乐寿堂西侧殿看万寿山、昆明湖,风景如画。

乐寿堂面临昆明湖,背倚万寿山,东达仁寿殿,西接长廊,是颐和园内位置最好的居住和游乐的地方。堂前就是慈禧乘船的码头。

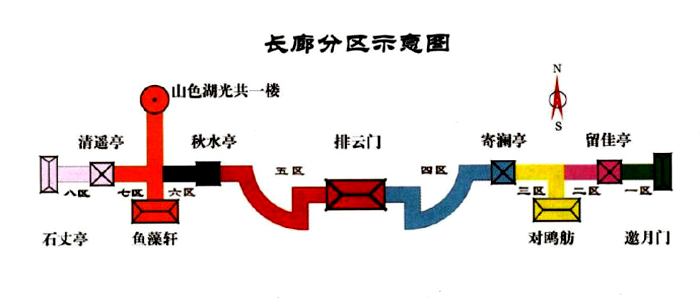

颐和园长廊在万寿山南麓和昆明湖北岸之间,全长728米,共273间,有548根柱子。长廊东起邀月门,西至石丈亭,中间穿过排云门。长廊以其精美的建筑、曲折多变和极丰富的彩画而盛名于天下,是颐和园中最有特色的景观之一。

长廊东起点,邀月门。

长廊始建于清代乾隆十五年(公元1750年),1860年被英法联军焚毁后,于1888年又重新建造。长廊以其长度和丰富的彩画在1990年被收入了《吉尼斯世界纪录大全》。 长廊廊间的每根枋梁上都绘有彩画,共14000余幅。彩画的内容有仿自江南风景的山水画,也有工笔花鸟,中国古典四大名著的很多故事情节也在其中。色彩鲜艳,富丽堂皇,徜徉其中,心旷神怡。

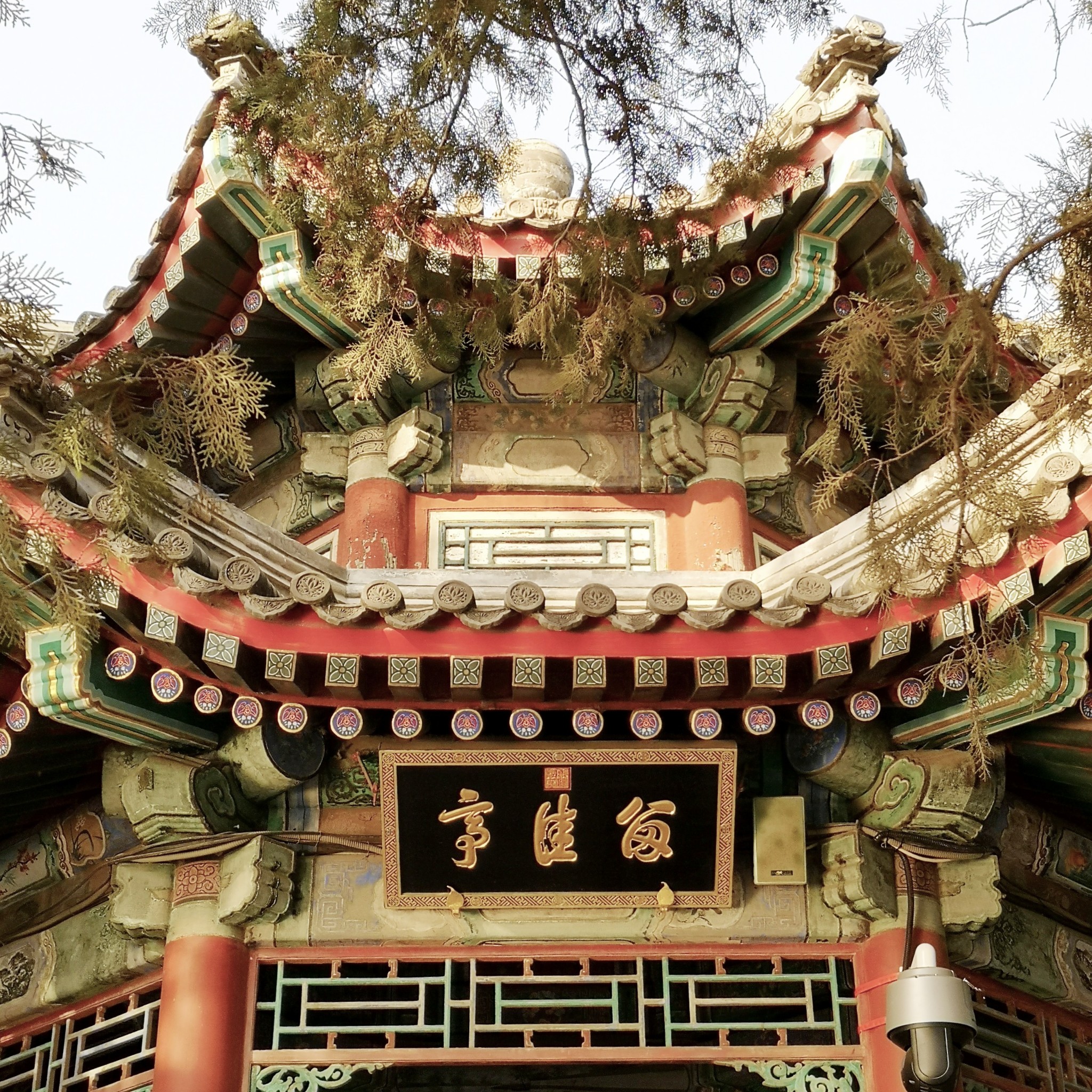

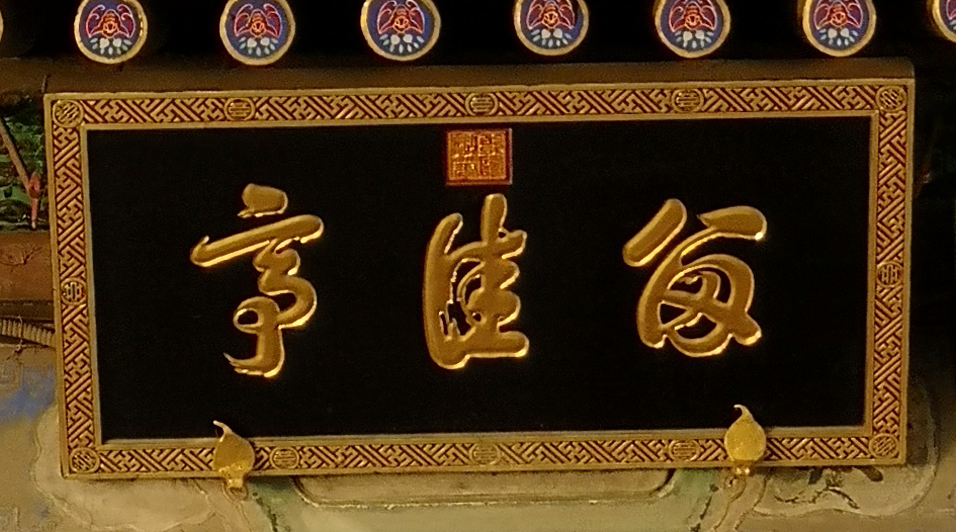

长廊上点缀了四座重檐八角攒尖亭,象征春、夏、秋、冬四季。留佳、寄澜、秋水、清遥,好雅致的名字。

留佳亭是长廊(东起)上的第一座亭,是寓意春天的亭子,是留住美景佳趣之亭。

乾隆有诗《留佳亭》, “背峙万寿山,林光正如洗。面临昆明湖,波容复浩弥。适来引佳兴,亦半留于彼”。

亭前匾额的章是“乾隆御笔”,此章在其它匾额中没见过。“留佳亭”三字也不同于乾隆惯常写匾用的楷书,此三字是行书还是算草书?嘿嘿 我在门外

我在门外

亭内匾额,“文思光被”、“草木贲华”,慈禧老佛爷题写。

寄澜亭是长廊上的第二座亭,是寓意夏天的亭子。亭上匾额均为慈禧老佛爷的墨宝。

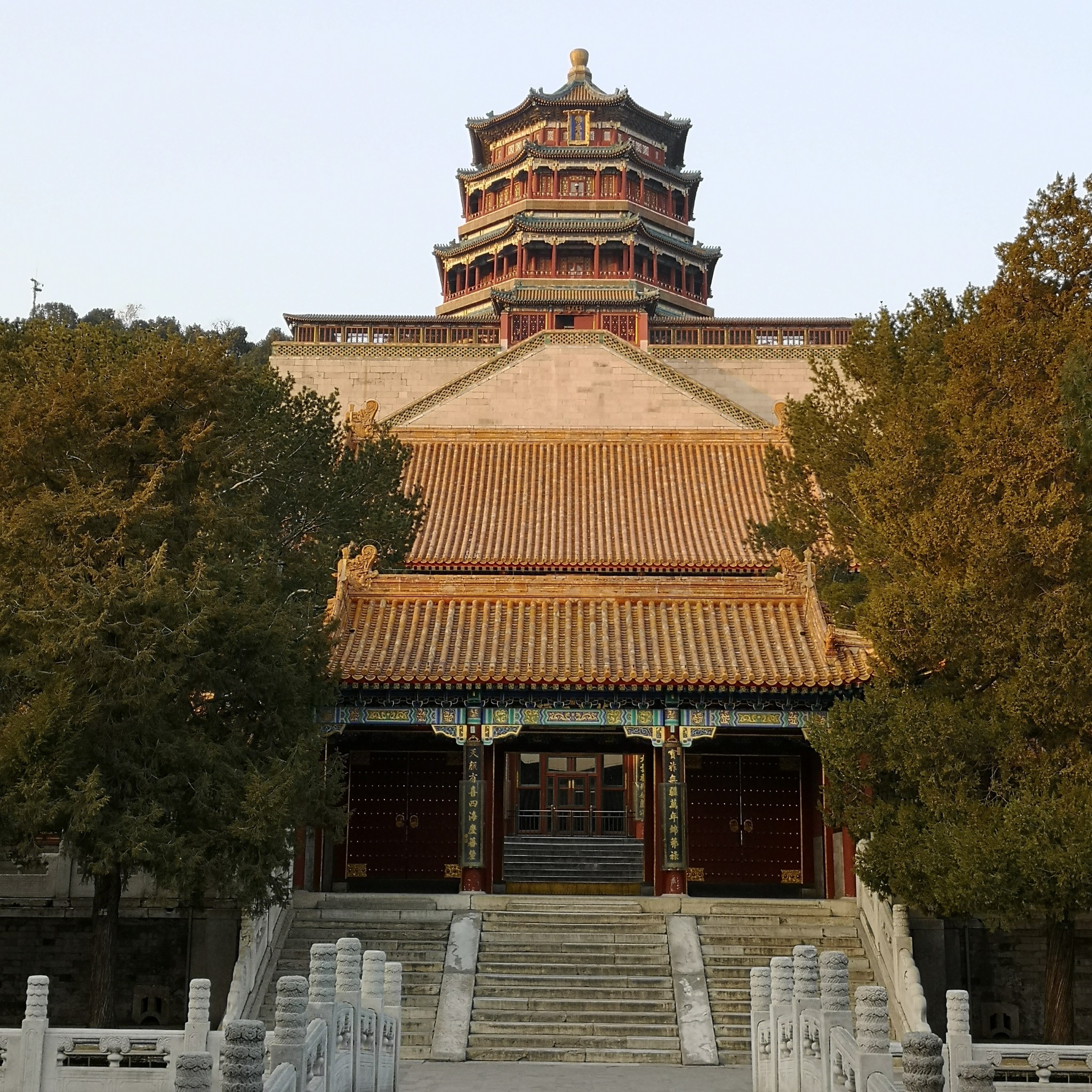

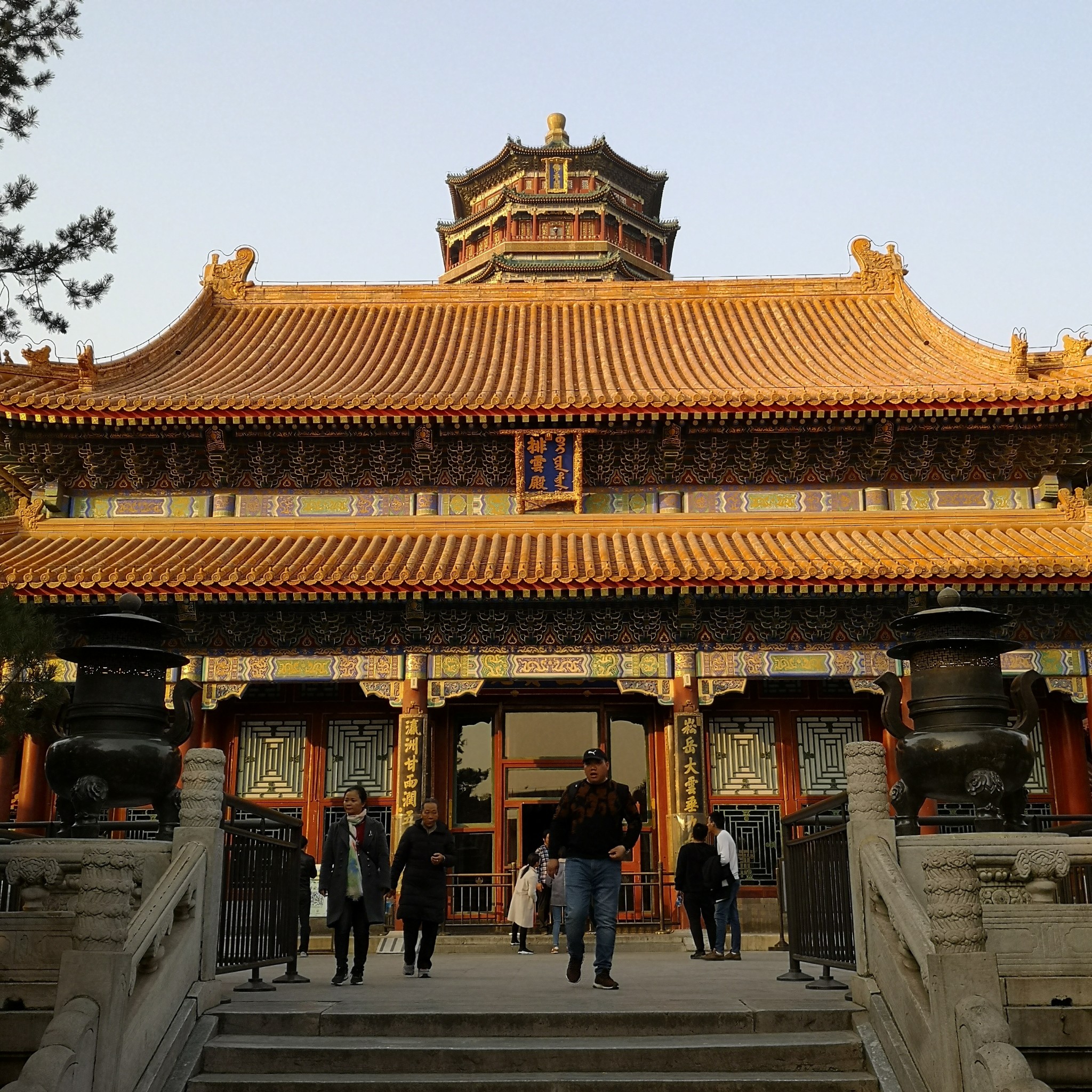

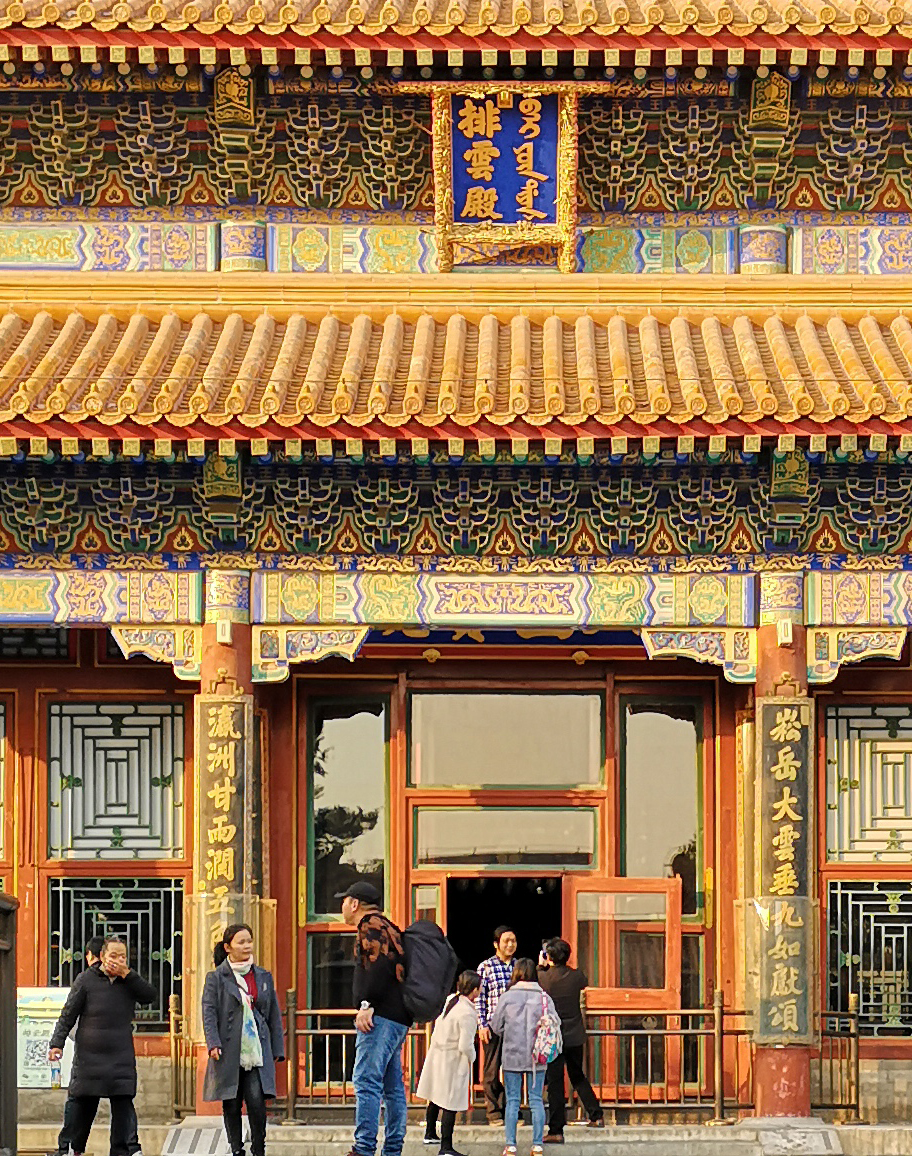

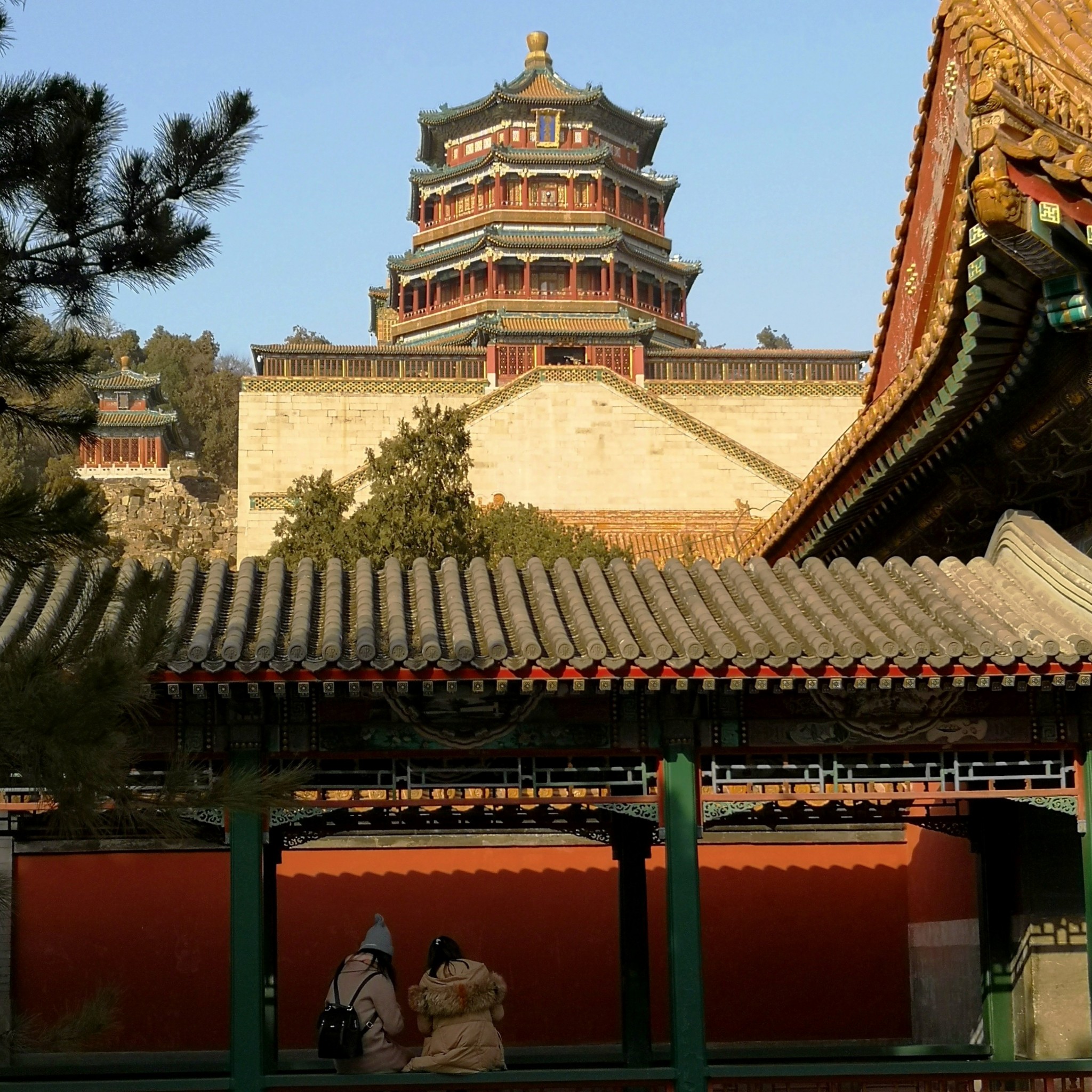

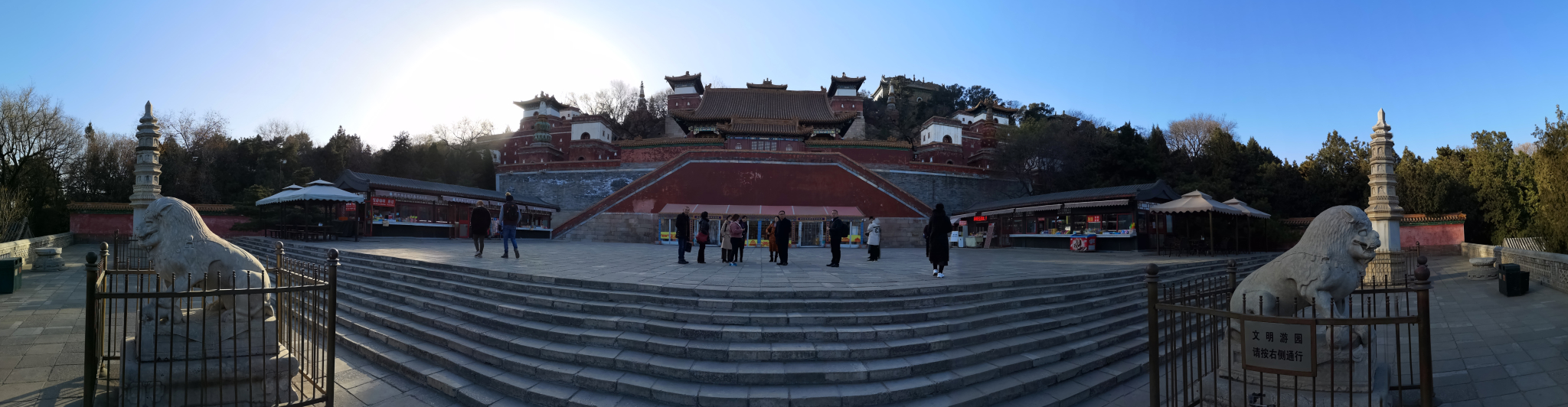

排云殿、佛香阁建筑群位于颐和园万寿山南麓建筑的中心位置。排云殿原是乾隆为其母后六十寿辰而建的大报恩延寿寺,慈禧重建的时候更名为排云殿,是慈禧在园内居住和过生日时接受朝拜的地方。

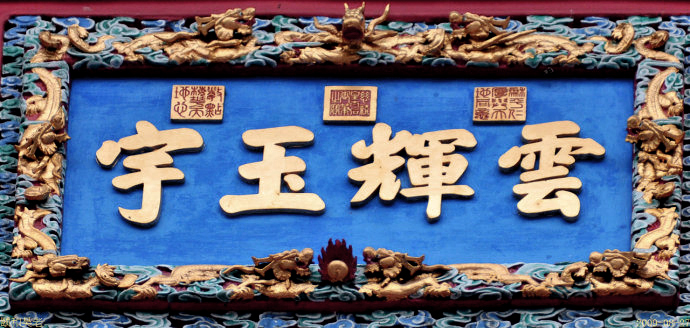

整座建筑是颐和园最为壮观的建筑群,其,始于昆明湖边的“云辉玉宇”牌枋,经排云门、二宫门、排云殿、德辉殿、佛香阁,直至智慧海,南北贯穿于一条中轴线,层层上升,气势宏伟。现为颐和园皇家宫廷历史原状陈列区。

“云辉玉宇”牌枋,紧邻昆明湖,是万寿山前山中央建筑群主轴线的起点。建筑为四柱七楼,顶覆黄色琉璃瓦,绘金龙和玺彩画,等级极高。

枋上匾额是慈禧老佛爷御笔。北面是“云辉玉宇”,祥云与华丽的宫殿相辉映;南面是“星拱瑶枢”,此处就是“众星拱卫的神仙之地”哦。

排云门是长廊的中心点,排云殿的门户。排云殿、佛香阁景区是另收门票的,无票的就只能到这儿了。

排云门前有一对儿威武的铜狮子,据说,是从吴三桂府上移来的。有资料说,清漪园时期这儿是一对儿石狮子。

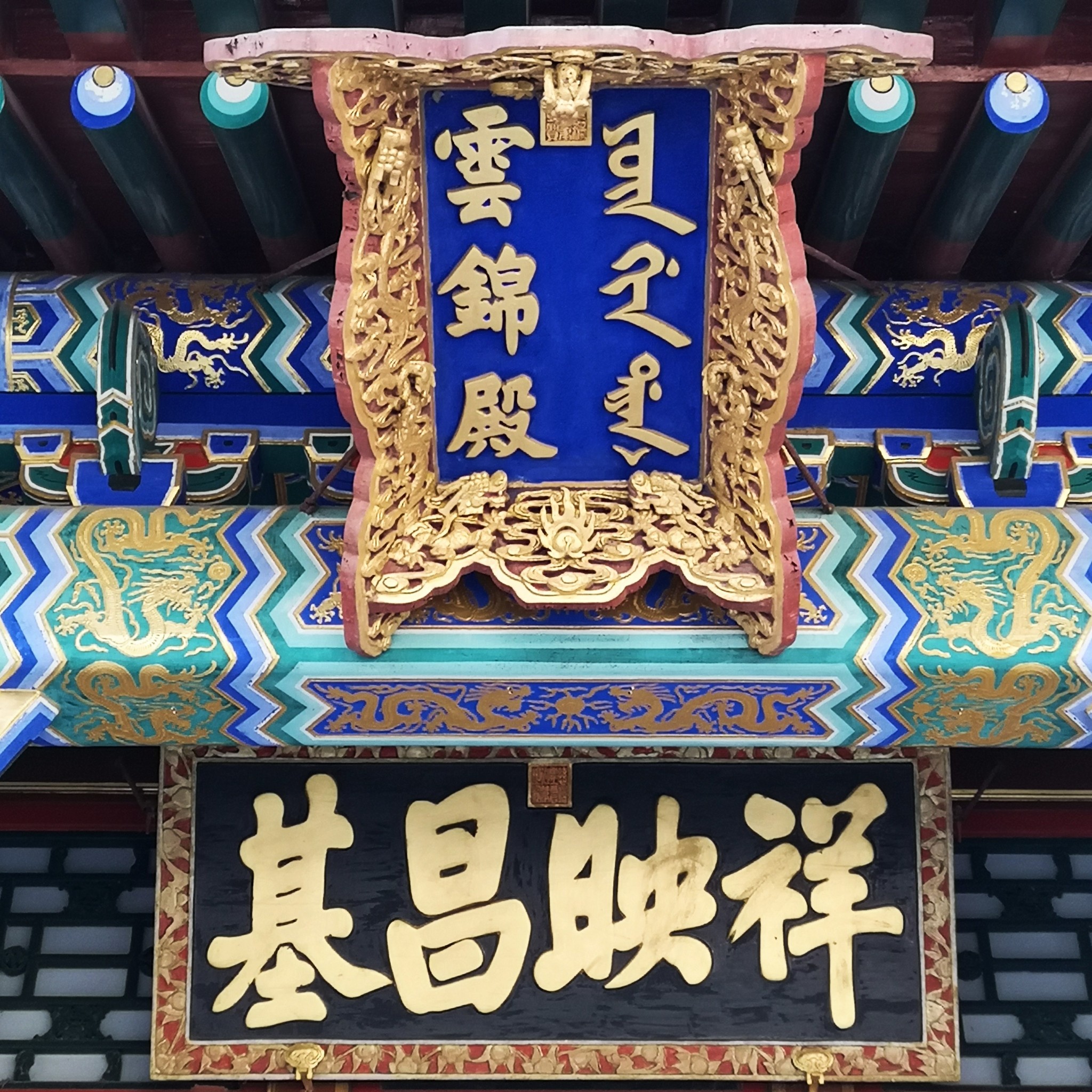

进了排云门,迎面是一座石桥,桥下是一长方形的水池。水池东、西两边各有一座配殿,东面的叫做玉华殿,西面的叫做云锦殿。

玉华殿是清漪园时期大报恩延寿寺的钟楼,云锦殿是鼓楼,1886年改建为排云殿第一进院落的配殿。曾是慈禧老佛爷举行万寿庆典时,皇上临时休息的地方。

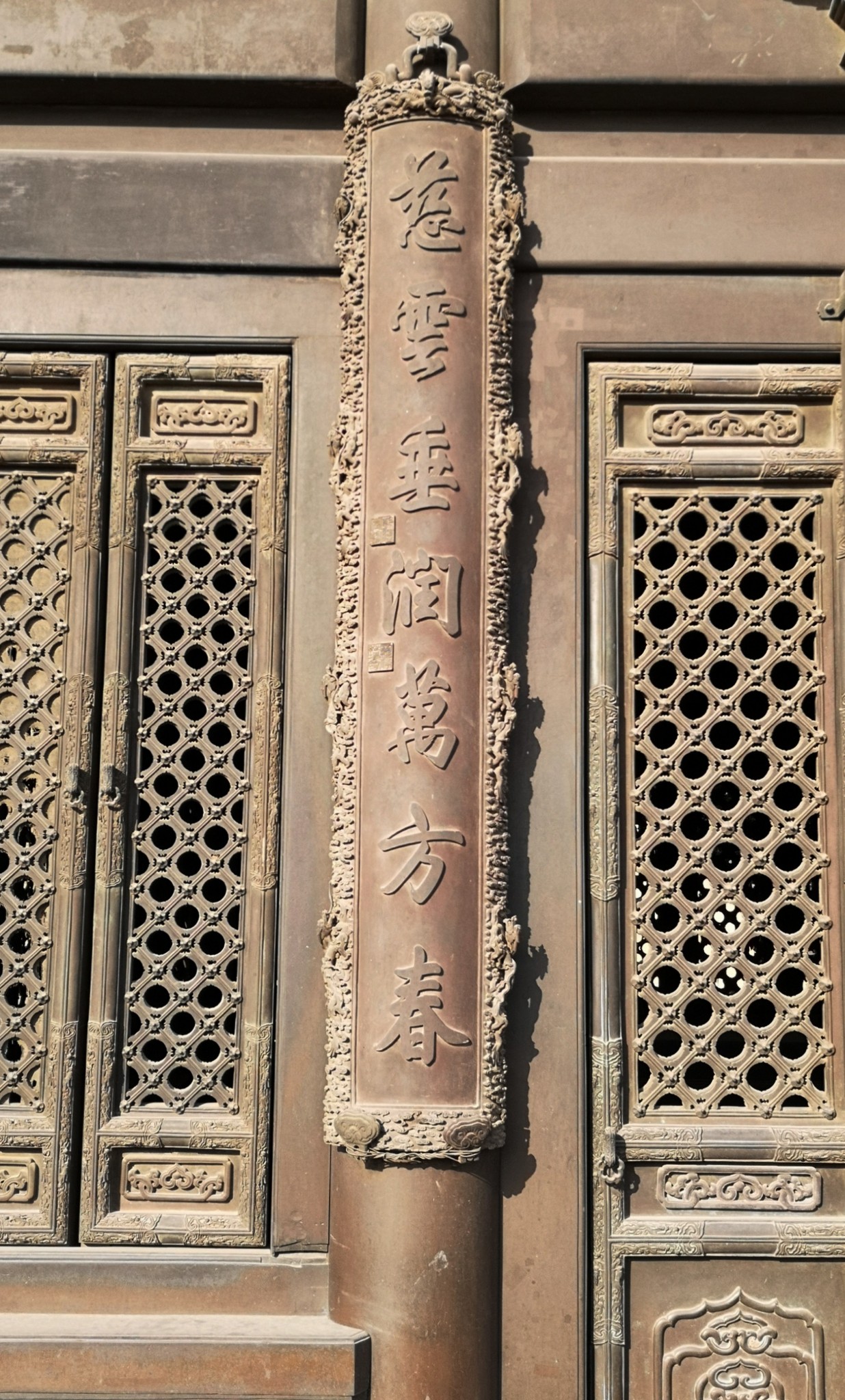

二宫门是排云殿建筑群第二进院落的宫门,面阔三间,卷棚歇山顶,这里是慈禧老佛爷万寿庆典中宣读贺寿表文的地方。檐下高悬“万寿无疆”黑漆金字匾,匾额和柱前楹联也是慈禧老佛爷御笔。

排云殿,重檐正脊歇山顶,饰黄色琉璃瓦。大殿建于原大报恩延寿寺大雄宝殿基址之上,专供慈禧庆寿之用。殿名“排云”二字取自晋代郭璞《游仙诗》:“神仙排云出,但见金银台”。寓意此处为祥云缭绕的仙人居所,是长生不老之地。

柱前楹联超有气势。嵩岳大雲垂九如獻頌,瀛洲甘雨潤 五色呈祥

芳辉殿是清漪园时期大报恩延寿寺妙觉殿,1860年毁于英法联军的大火,1886年改建为排云殿第二进院落的东配殿。大殿面阔五间,单檐正脊歇山顶。“芳辉”二字寓意祥瑞生平。现殿内陈列王公大臣进献慈禧的部分寿礼。

紫霄殿是清漪园时期大报恩延寿寺真如殿,1860年毁于英法联军的大火,1886年改建为排云殿第二进院落的西配殿。大殿面阔五间,单檐正脊歇山顶。“紫霄”二字寓意祥瑞生平。现殿内陈列王公大臣进献慈禧的部分寿礼。

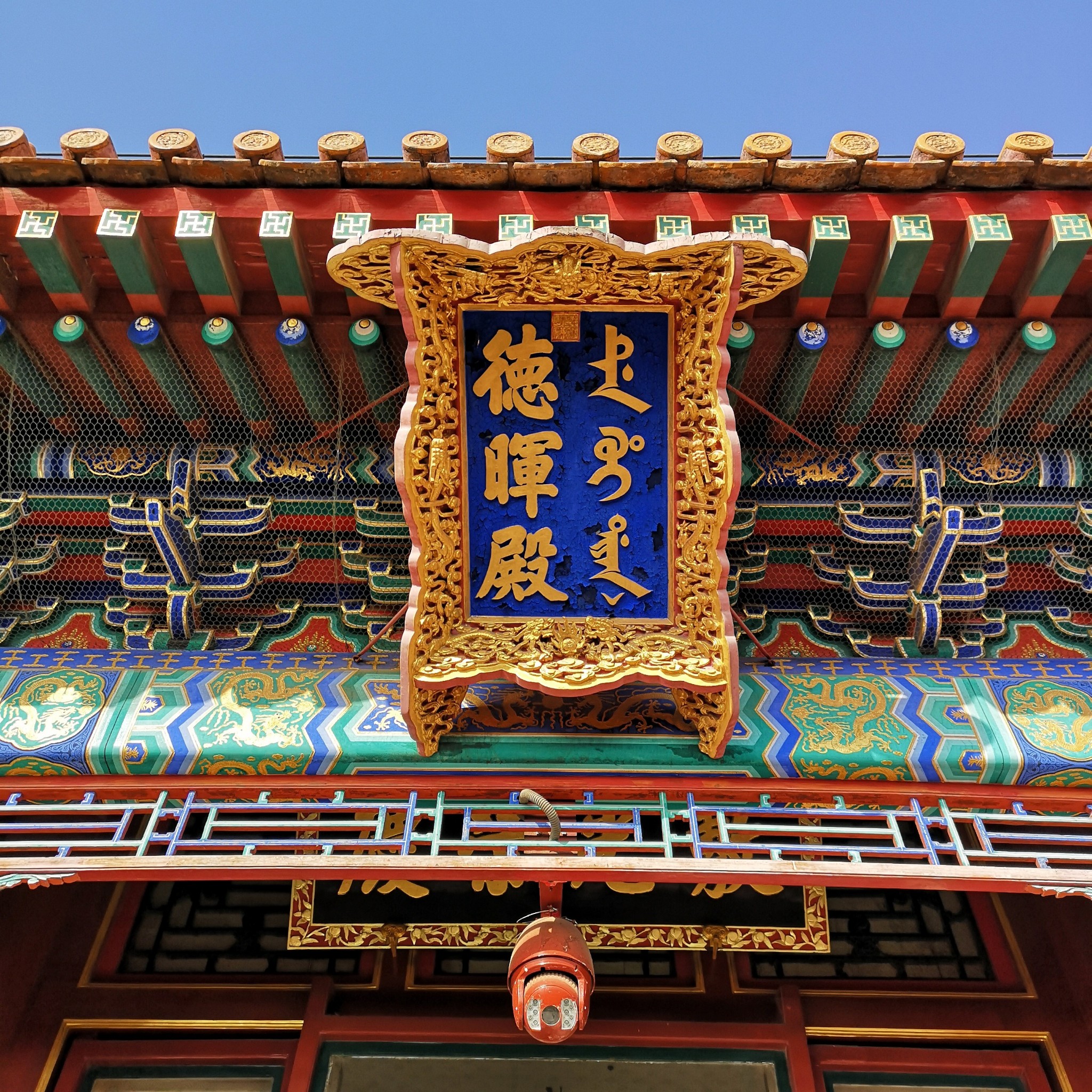

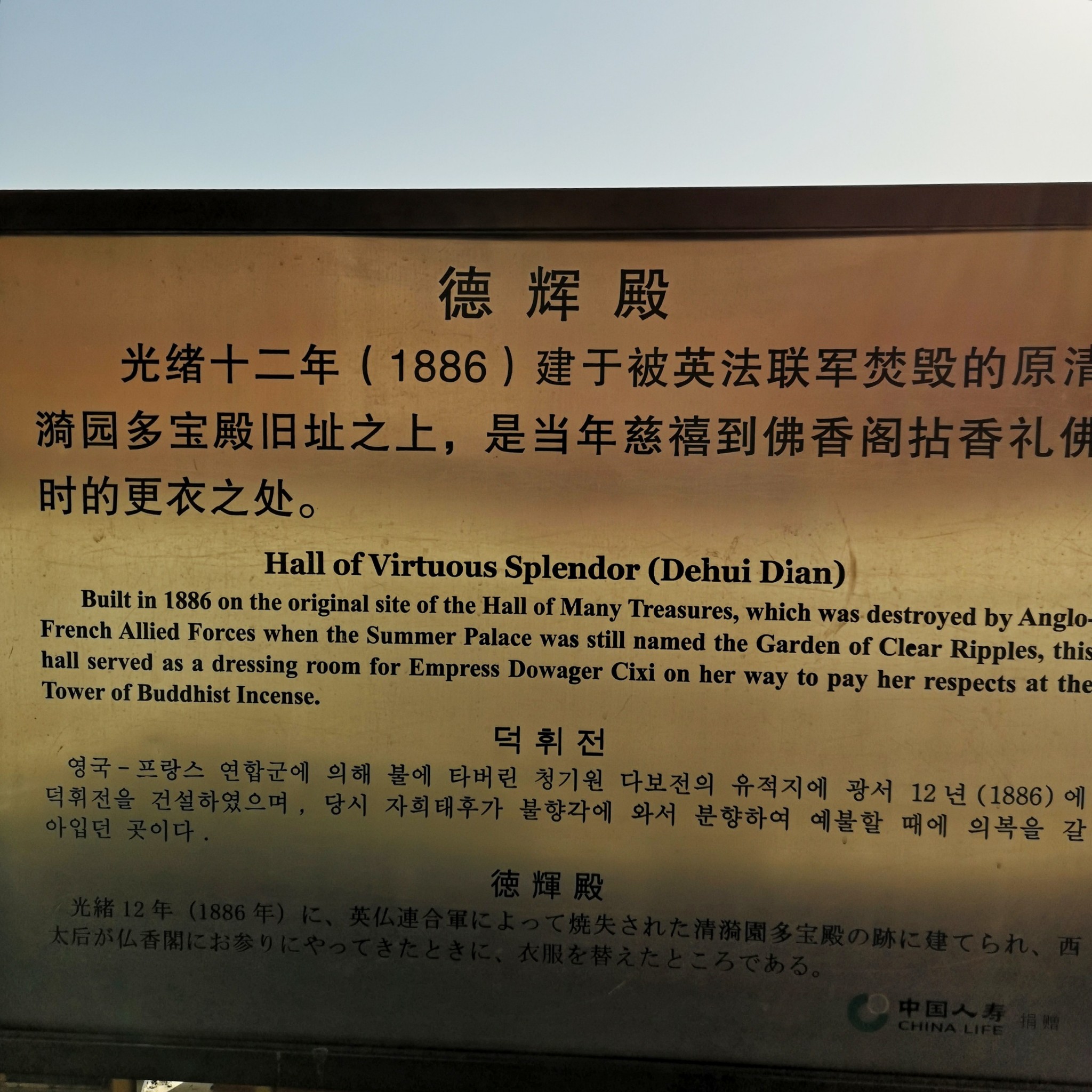

德辉殿是清漪园时期大报恩延寿寺多宝殿,大殿面阔五间,单檐正脊歇山顶,前出廊,两翼有爬山廊与排云殿相连,是帝后到佛香阁礼佛时更衣休息的场所。现殿内陈设“排云殿景区修缮展”。

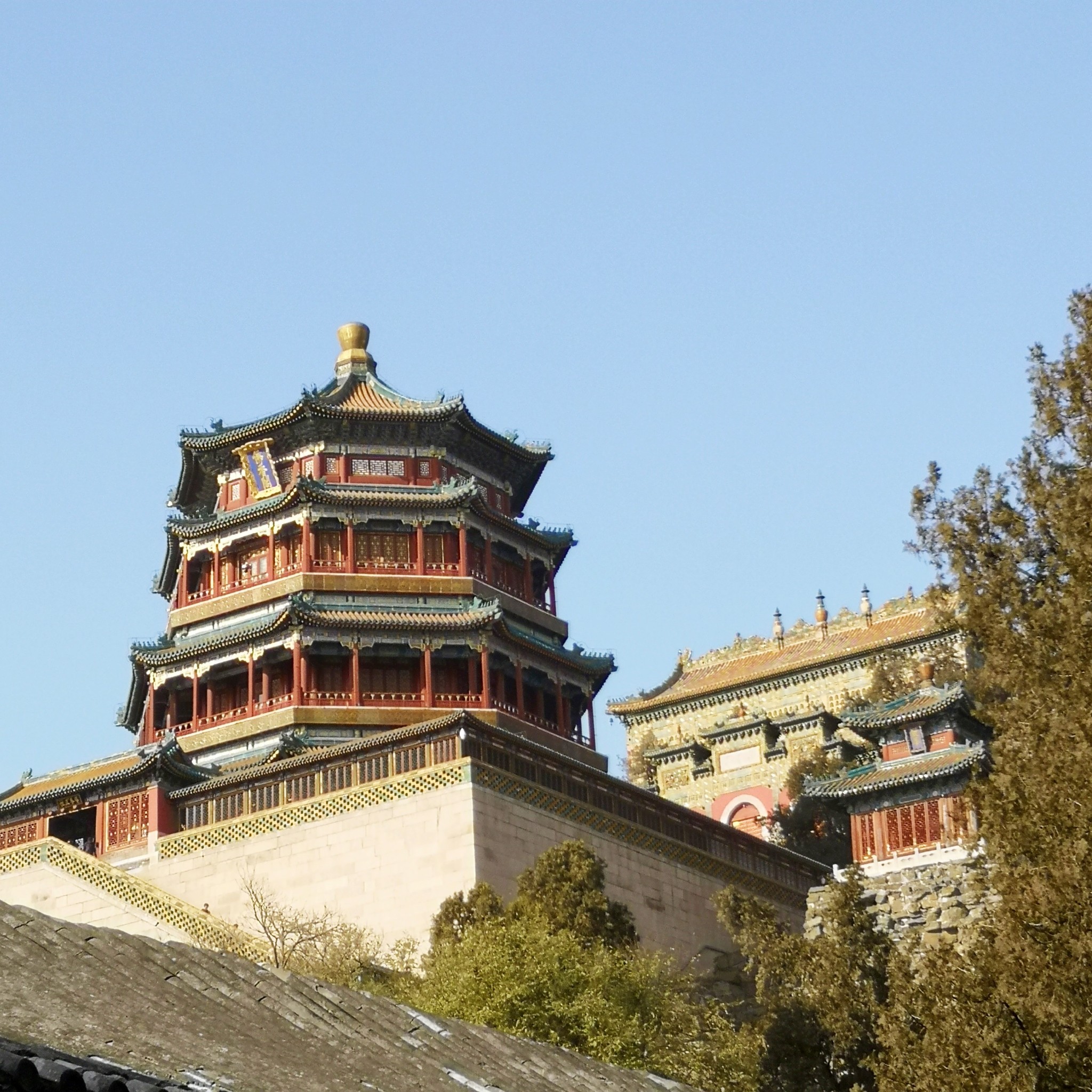

佛香阁位于在万寿山前山中央部位的山腰,是八面三层四重檐,是全园的标志性建筑。佛香阁建筑在一个高21米的方形台基上,阁高41米,八面三层四重檐,阁内有8根巨大铁梨木擎天柱,结构复杂,为古典建筑精品。

公元1759年(乾隆二十四年)始建成。1860年被英法联军焚毁,光绪时按原样重建,花费了78万两白银。

佛香阁内供奉明代铜胎千手观音佛像一尊。供皇室在此烧香。

从排云殿景区佛香阁往北看,智慧海在万寿山最高处。智慧海前的琉璃牌坊上大书“众香界”。众香界是佛国的地名。

佛香阁东、西有两组建筑,落日前拍摄,特别漂亮。东为转轮藏,西是五方阁。

转轮藏建筑群,在佛香阁东边。清乾隆时期始建,是清朝帝后贮藏经书、佛像和念经祈祷的地方。样式仿杭州法云寺藏经阁,由正殿、两座彩亭和万寿山昆明湖碑组成。1860年英法联军焚掠清漪园时幸免于火患,但遭洗劫,1886年慈禧对整组建筑进行了大修。可惜,现不开放,只能看个大概了。

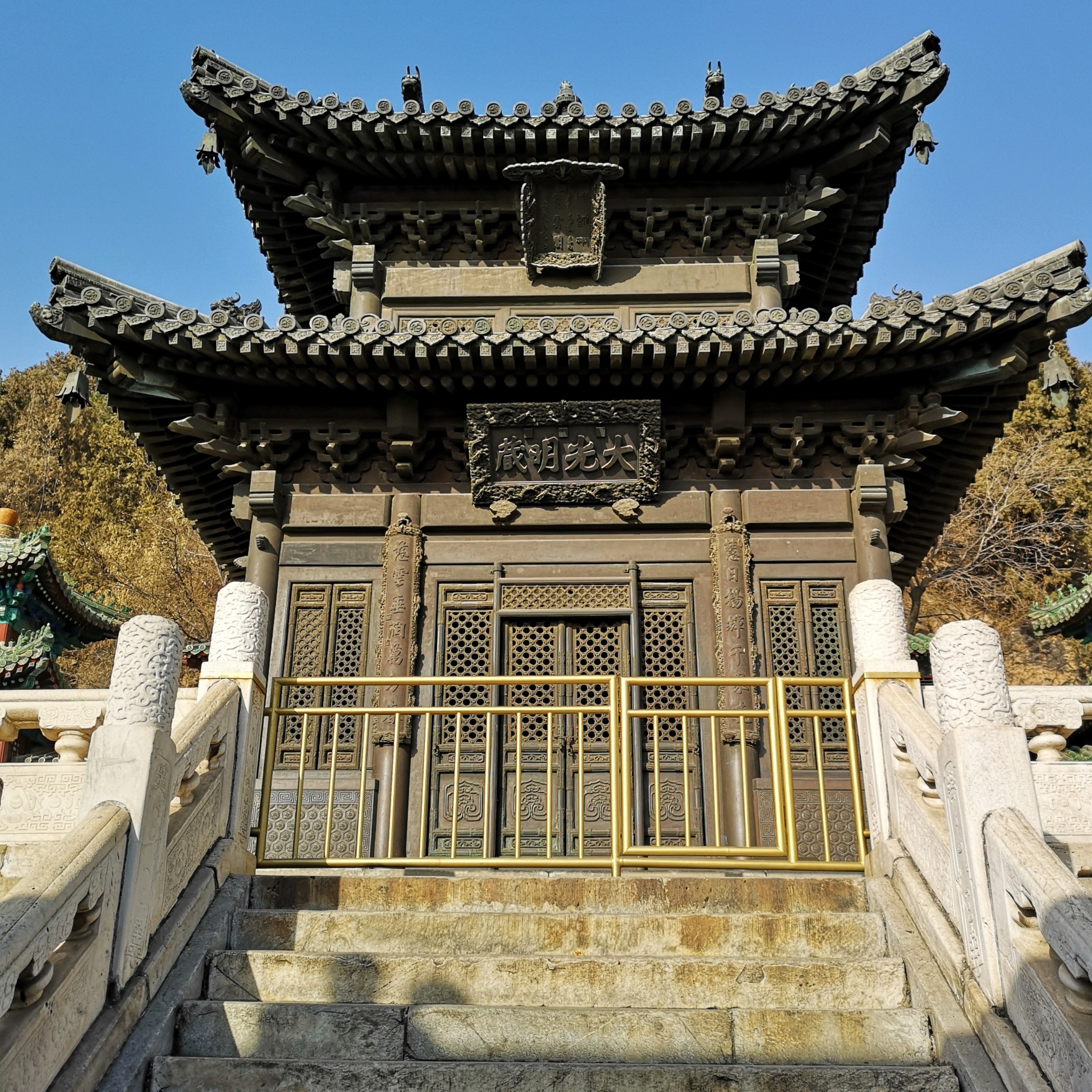

五方阁建筑群,在佛香阁西边。清乾隆时期始建,以宝云阁铜殿为中心,由主配殿、角亭、游廊等形成方形院落,其布局象征佛教密宗的“曼荼罗”,意喻“万德圆满”、众神聚集。1860年被焚毁,1886年重建。“五方”表示聚五方之色,寓意天下归心,四海升平。

颐和园各具特色的建筑,令人目不暇接,叹为观止。特别是建筑上的匾额和楹联,字体漂亮,内容丰富,寓意深刻。想不到,满清的统治者竟然把汉文化掌握得这么好

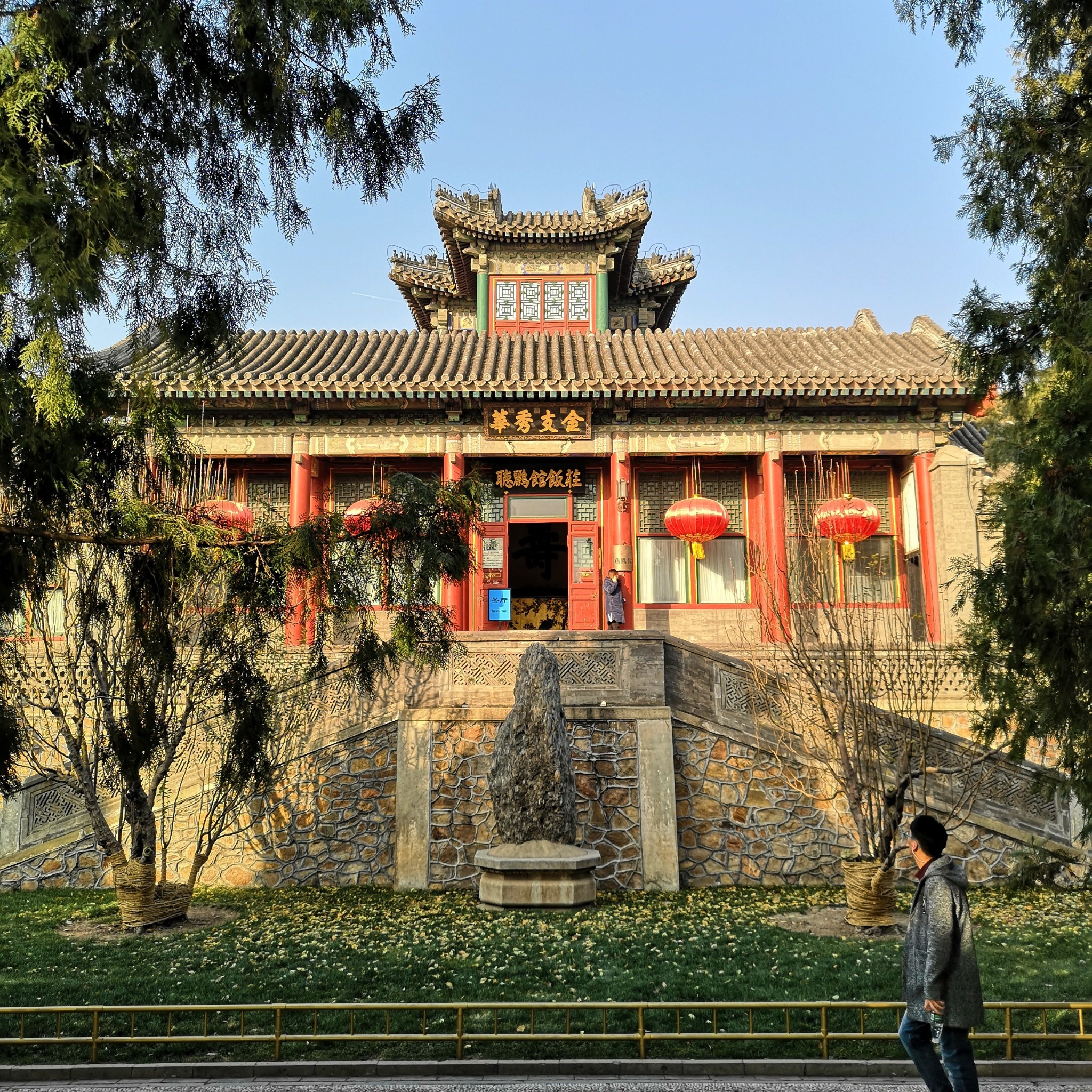

听鹂馆原是乾隆皇帝为其母看戏所建,内有两层的戏台,因古人常借黄鹂鸟的叫声比喻音乐的优美动听,故名“听鹂馆”。

咸丰十年(公元1860年)遭英、法联军焚毁,光绪时改建。在德和园大戏楼建成前,慈禧经常在这里看戏、宴饮。

现在听鹂馆已成为专营宫廷菜式的饭庄,据说,接待过上百位国家元首和政府首脑。日常接待就比较马虎,吃过两次,只能用“质次价高”形容,吃宫廷菜还是“仿膳”好点儿。

清晏舫(石舫)取河清海晏之意,是颐和园内著名的景观之一,是园中著名的水上建筑。位于万寿山西麓岸边,建于清乾隆二十年(1755)。

石舫长36米,用巨大的石块雕砌而成。舫上有木结构中式舱楼,舫顶用砖雕装饰,精巧华丽。1860年,被英法联军焚毁。光绪十九年(公元1893年)重建时,按慈禧意图,将原来的中式舱楼改建成西洋式楼阁并配以彩色玻璃窗,船侧加了两个机轮,两层船舫各有大镜,赏景颇佳。舫体突出四个水龙头,每当大雨,楼顶雨水从四角的空心柱流下,由龙口吐出,景色壮观。

很多年以前是可以登上石舫的,现在则只能远观而不能登舫了,保护的需要吧。

昆明湖是颐和园的主要湖泊,占全园面积的四分之三,约220公顷。北面是万寿山,亭台楼阁,南望湖区碧波荡漾,湖中有三岛,十七孔桥飞跨,仿杭州西湖苏堤的西堤,堤上媚柳成行。

沿昆明湖东岸往南走,是知春亭、文昌阁、文昌院、铜牛等。

知春亭位于昆明湖东岸边,为重檐四角攒尖顶。“知春”二字源于诗句“春江水暖鸭先知”。

知春亭周围遍植垂柳,每年春天昆明湖解冻也总由此处开始。不愧是“知春”哦

知春亭现在是“维修进行时”,拿了春天的照片充数儿。

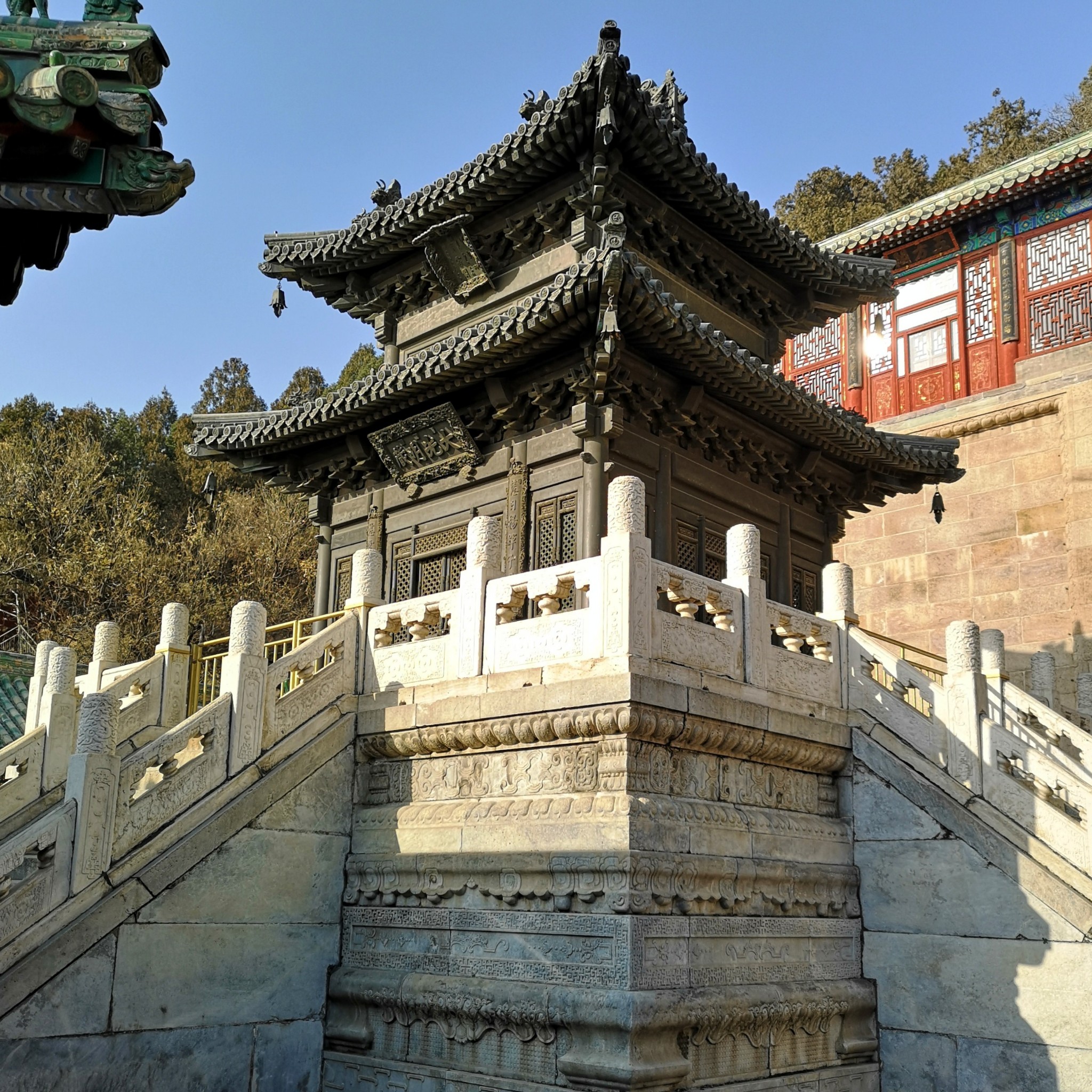

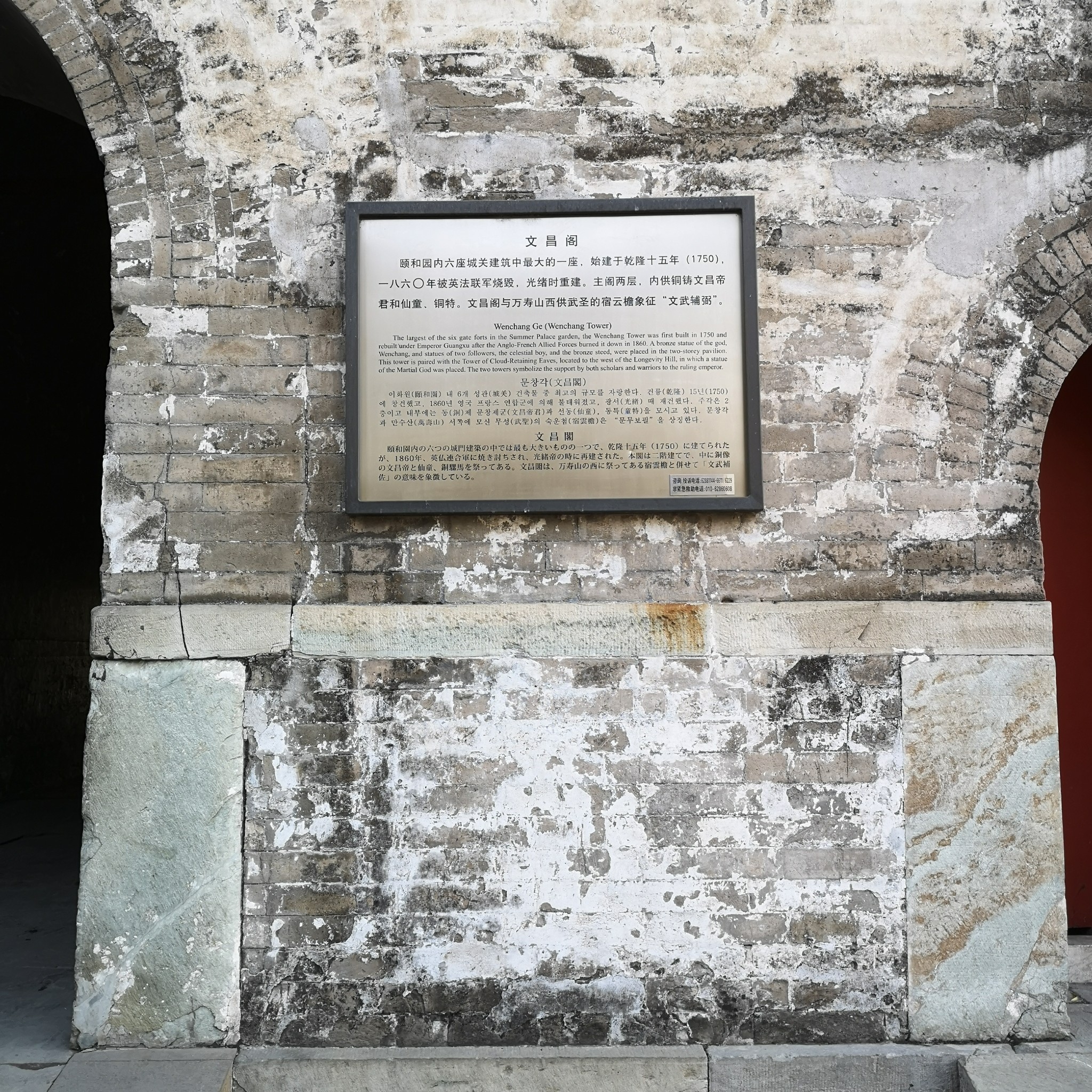

文昌阁位于颐和园知春亭的东边,是一座方形的城关式建筑,是颐和园内六座城关建筑中最大的一座。其余五座分别是宿云檐城关,紫气东来城关,寅辉城关,千峰彩翠城关和通云城关。

文昌阁始建于清乾隆十五年(公元1750年),至乾隆二十九年(公元1764年)建成。1860年被英、法联军烧毁,光绪时重建,将原来的三层建筑改为两层。阁内供铜铸文昌帝君和仙童、铜特。

文昌阁与万寿山西北供奉武圣的宿云檐象征“文武辅弼”。

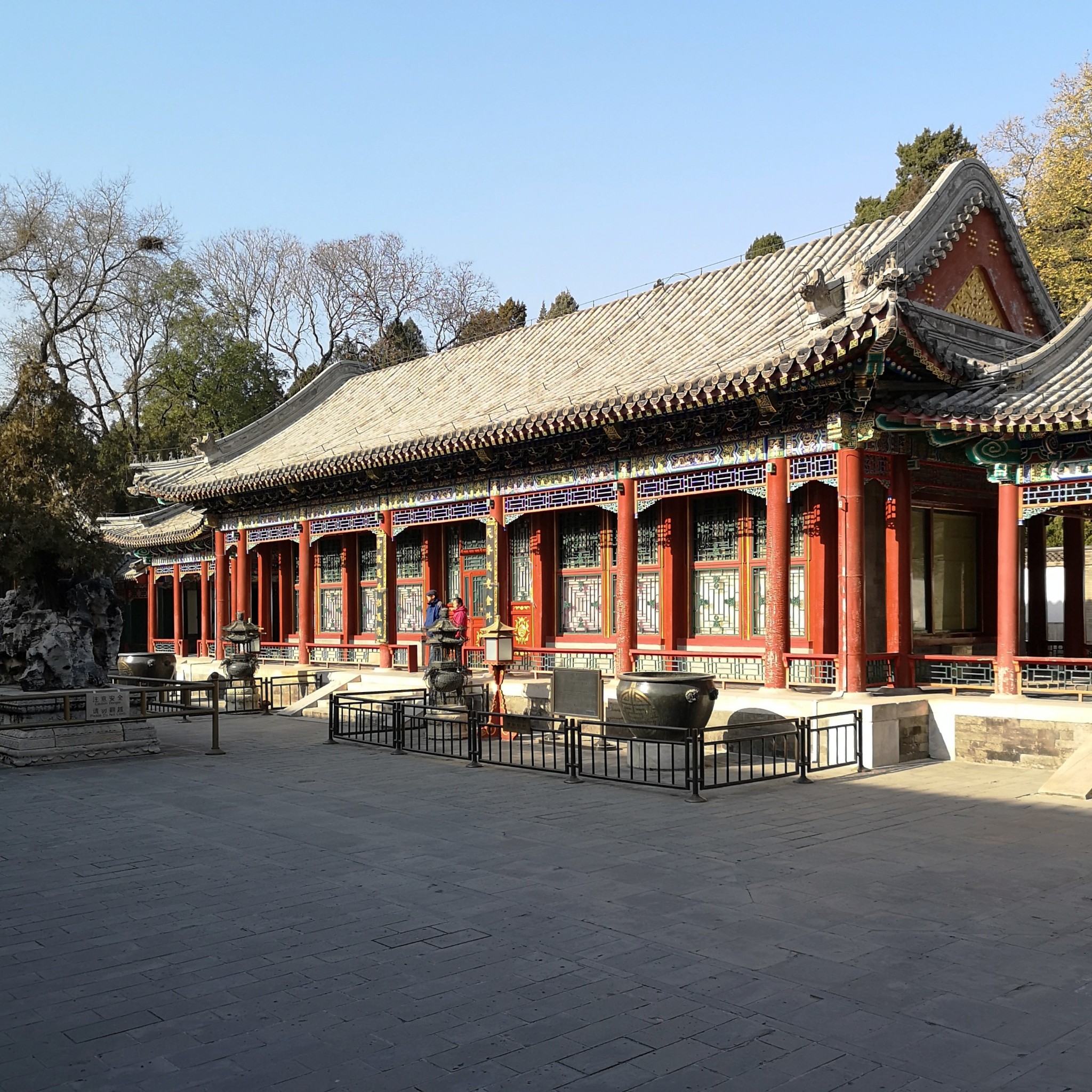

文昌院位于文昌阁之东,原是光绪的御膳房,民国后渐渐荒芜。1998年为进一步挖掘颐和园的文化内涵,建成文昌院博物馆,是国内目前规模最大、展品最丰、品级最高、设备最先进的古典皇家园林文物博物馆。

这座园中有园、四合院式的仿古建筑,面积5661平方米。院中所有的殿宇、匾额、影壁、游廊、门口的铜狮,都承袭明、清风格,与颐和园里其他建筑风格统一。

此院单收门票。

文昌院为三进二院,带东、西配殿及东、西廊庑。

第一进是文昌院正殿,正中的“圣集大成”殿为综合馆,东配殿为书斋,东廊庑为瓷器馆,西廊庑为聚珍馆;第二进东配殿为玉器馆,西配殿为铜器馆。

文昌院内设有六个专题展厅,陈列展览了上自商周、下迄晚清数以千计的颐和园精品文物,品类涉及铜器、玉器、瓷器等很多方面。据说这些艺术品可以代表当时最好的工艺水平;馆中还陈展了部分清代宫廷生活用品,它们与帝后生活密切相关,具有突出的历史价值,是中国皇家文化最具真实性的物证。

文昌院博物馆设有六个专题展厅,正殿里正展出“颐和园园藏精品”,仔细看看,真的不乏精品。

粉彩轧道九龙纹碗,清光绪(公元1875~1908年)

粉彩轧道九龙纹碗,清光绪年(1875~1908年)

紫地粉彩八仙庆寿垂云瓶,清嘉庆(公元1796~1820年)

黄地粉彩番莲纹兽耳瓶,清乾隆(公元1736~1795年)

窑变釉渣斗,清雍正(公元1723~1735年)

青花缠枝莲纹长颈瓶,清康熙(公元1662~1722年)

青花勾莲纹梅瓶,明宣德(公元1426~1435年)

紫檀嵌银丝寿字三镶翡翠如意,清光绪(公元1875~1908年)

掐丝珐琅麻姑献寿,清(公元1644~1911)

掐丝珐琅缠枝莲纹龙柄浇壶,清(公元1644~1911)

掐丝珐琅镂空云龙纹龙耳转心瓶,清(公元1644~1911)

翡翠饕餮纹龙耳活环鼎,民国(公元1911~1944年)

碧玉蟠螭[pán chī]纹觥[gōng],清乾隆(公元1736~1795年)

兽面纹尊,商(前16世纪~前11世纪)

兽面纹三牺尊,商(前16世纪~前11世纪)

雷纹兽耳盘,西周(前11世纪~前771)

雷纹兽耳盘,西周(前11世纪~前771)

三羊盘,汉(前206~公元220)

文昌院外影壁上的砖雕,极精美。

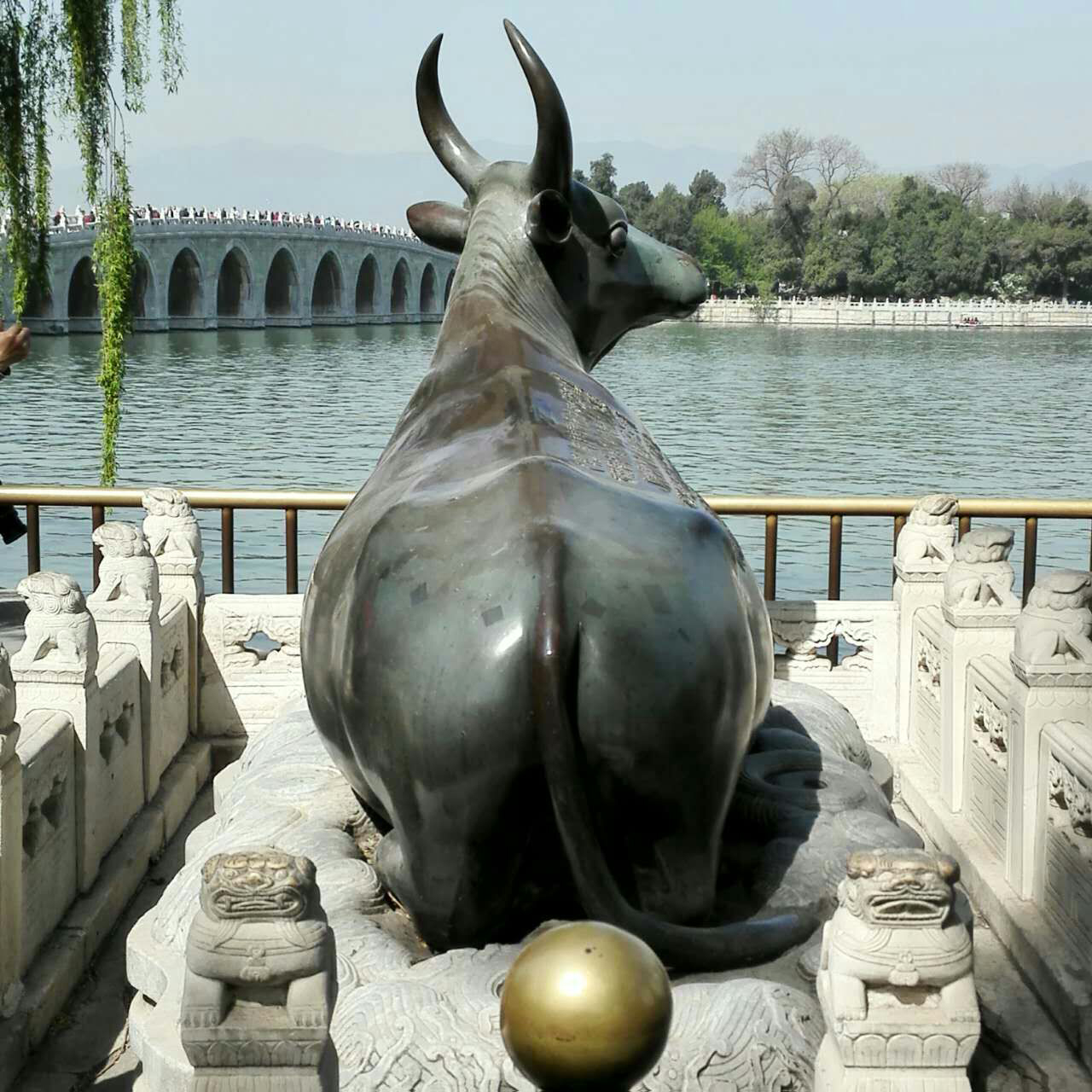

铜牛也称“金牛”,是为镇压水患而设,位于昆明湖东岸,十七孔桥东桥头北侧。用铜公斤,清乾隆二十年(公元1755年)铸造,铸造精良、形象逼真,牛背上刻有乾隆手书《金牛铭》。

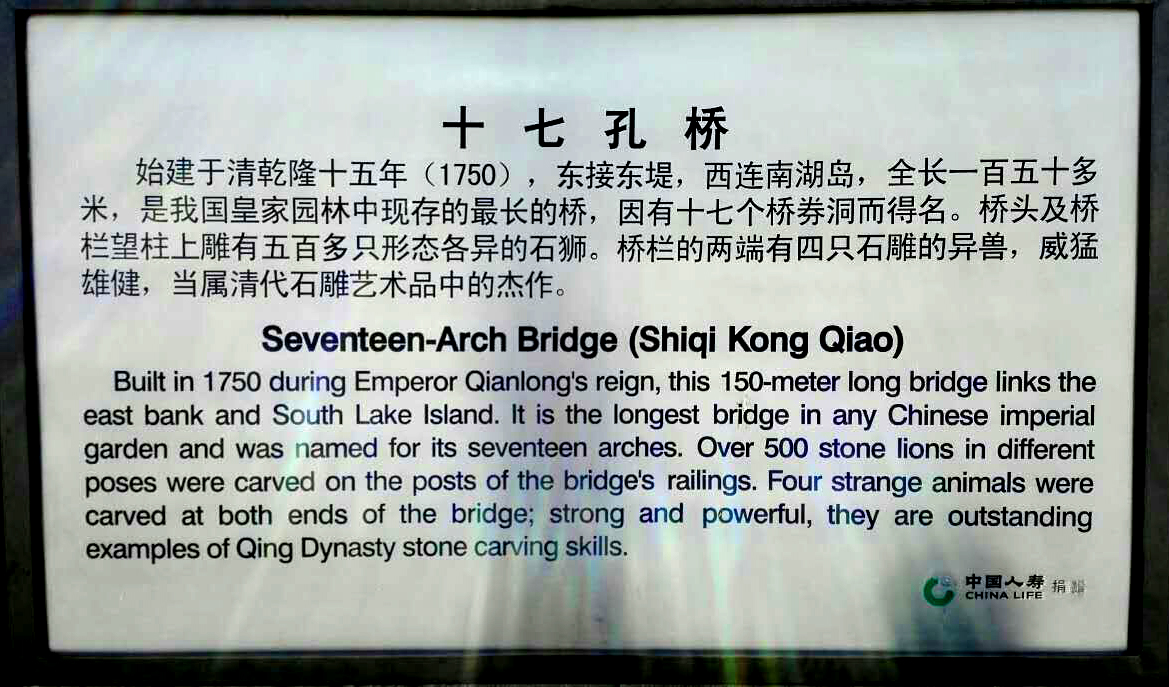

十七孔桥坐落在昆明湖上,飞跨于东堤和南湖岛之间,用以连接堤与岛,为园中最大石桥。

石桥宽8米,长150米,由17个桥洞组成。石桥两边栏杆上雕有大小不同、形态各异的石狮500多只。

冬至前后,在桥西北拍“金光穿洞”是一大乐趣。

后山后湖景区位于颐和园最北部,紧邻北宫门,建筑较少,山路曲折,林木葱笼,优雅恬静,与前山的华丽、热闹,形成鲜明对比。

主要是具有江南水乡特色的买卖街~~苏州街和一组藏传佛教建筑~~四大部洲。

独立成篇,详细介绍:颐和园里秋色美之苏州街、万寿山后山点击查看

谐趣园位于万寿山东麓,是一个独立成区、具有南方园林风格的园中之园。

清漪园时名叫惠山园,是仿无锡惠山寄畅园而建。嘉庆十六年(公元1811年)重修后,取“以物外之静趣,谐寸田之中和”和乾隆皇帝的诗句“一亭一径,足谐奇趣”的意思,改名为“谐趣园”。

独立成篇,详细介绍:颐和园里秋色美之谐趣园点击查看

颐和园开园时间:

旺季(4月1日至10月31日)

大门开放时间:6 :30 —18 :00 园中园开放时间:8 :30—17 :00静园时间为 20 :00

淡季(11月1日至次年3月31日)

大门开放时间:7 :00 — 17 :00园中园开放时间:9 :00—16 :00 静园时间为 19 :00

颐和园门票:

30元/张(旺季)20元/张(淡季)

颐和园联票:

60元/张(旺季)50元/张(淡季)

备注:

1、联票包括门票和园中园门票(园中园包括文昌院、德和园、佛香阁和苏州街)

2、门票和联票均有优惠票,优惠门票:15元。

3、持北京身份证,60岁以上老人,可免费入园。